中道とは?

「中道」は、一般的に極端にならないこと、偏った考えをしないこと、

また無理しないことを中道と言われています。

ですが中道は、そのような思想や考え方だけではなく、

仏教ではもっと深い、本当の幸福を表します。

中道とは本当はどんな意味でしょうか?

仏教における中道とは

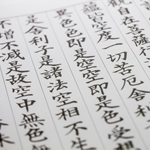

「中道」について、参考までに、まず仏教の辞典で意味を調べてみましょう。

中道

ちゅうどう[s:madhyamā pratipat, p:majjhimā paṭipadā]

相互に矛盾対立する二つの極端な立場(二辺)のどちらからも離れた自由な立場、<中>の実践のこと。

<中>は二つのものの中間ではなく、二つのものから離れ、矛盾対立を超えることを意味し、<道>は実践・方法を指す。

仏陀は苦行主義と快楽主義のいずれにも片寄らない<不苦不楽の中道>を特徴とする八正道によって悟りに到達したとされる。

仏陀はまた、縁起の道理にしたがう諸法は、生じるのであるから無ということはなく、また滅するのであるから有ということはないという意味で、<非有非無の中道>であると説く。

龍樹の『中論』は、縁起・空性・仮・中道を同列に置いているが、これは、すべてのものは縁起し空であると見る点に中道を見、空性の解明によって中道を理論づけるものである。

中観派はこの中道を標榜する。

瑜伽行派によれば、認識対象は外在的なものでなく識の顕れにしかすぎないので非有、しかし識の顕れは現実に存在するので非無であり、すべては認識作用にすぎないという<一切唯識>において中道が把握される(唯識中道)。

さらに中国においてはそれぞれ『中論』に基づいて、三論宗が真諦(第一義諦)と俗諦(世諦)の二諦に関する二諦中道を、天台宗が空・仮・中の三諦・三観によって中道観を説いている。(引用:『岩波仏教辞典』第三版)

初めての方にとっては、かなり難しい書き方がなされていると思います。

ここには、お釈迦様の説かれた八正道などと、中観派、瑜伽行派

でいう意味、三論宗、天台宗でいう意味が書いてあります。

ですが分かりにくいと思いますので、もっと分かりやすくいうと、

中道とは、仏教の根本的な立場で、2つの極端を離れることです。

ですが、世間ではそれが中庸と混同されたりして、非常に誤解されています。

中道と中庸の違い

まず世間では、「中道」は一般的にこのように使われています。

1 道路のまんなか。

2 物事を達成する途中。中途。なかば。中路。

3 富士山の登山者が、その中腹をめぐること。

4 極端に走らない、中正の道。一方に片寄らない穏当な行き方。「中道政治」「中道を歩む」(引用:小学館『スーパーニッポニカ 国語辞典』)

この中で3番目までは、あまり哲学的ではない文字通りの意味です。

一方、4番目のように、物事を考える上で一方に偏らないという「中庸」という意味で、中道が使われることがあります。

これは、中庸はまた凡人、常人という意味で使われたり、

哲学用語としては以下のような意味でも使われます。

理性によって欲望を統制し、過大と過小との両極端の正しい中間を定めること。

たとえば、勇気は、理性によって明らかにされた具体的な事情を考えた上で、卑怯と粗暴との中間であるとすること。(引用:小学館『スーパーニッポニカ 国語辞典』)

上記のように中庸には、欲望と理性のバランスをとるという生き方という意味があり、中道も同じような意味で使われることがあるため、中道と中庸の違いが曖昧な人も多いでしょう。

しかし、これでは多すぎず、少なすぎもしない、ちょうどいいバランスという意味になってしまいます。

仏教における中道は、そんな単純な意味ではありません。

本当の幸福の世界、真理を表すものであり、これらの意味とは全く異なります。

まず、ブッダはどのように教えられているでしょうか?

ブッダの説かれた2つの中道

仏教を説かれたのはお釈迦様、ブッダです。

ブッダは、中道について、大きく分けると2つ説かれています。

1つは不常不断の中道、

もう1つは不苦不楽の中道です。

十二因縁で説かれた不常不断の中道

まず「不常不断の中道」とはどんなことでしょうか。

「不常不断の中道」の「不常不断」の意味を理解するには、

「諸法無我」の意味を理解しなければなりません。

私たちは、3年前の昔であっても、5年後の未来であっても、

変わらない「私」というものがあると認識します。

この変わらない「私」を仏教で「我」といいます。

この変わらない「私」があると信じているからこそ、

「あれは私のもの」

「私のものがあいつに奪われた」

と自分の権利を主張するのだと思います。

もし「私」がなければ、権利もなく、何も主張する必要はありません。

ところが仏教では、そのような固定不変の「私」はなく、「無我」であると説きます。

私たちが思っているような「我」は存在せず、

我があると信じ、「これは私のもの」「これも私のもの」と物事に執着するから苦しむのだと教えられています。

この無我について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

➾仏教の無我の意味、諸法無我と無我の境地との違い

固定不変の私がないため、死んだ後、固定不変の霊魂が残るということもありません。

ブッダは「私は死んだらどうなるのでしょうか?」という質問に対して、

「死後、固定不変の魂が有るというのは間違い(

常見外道

)である。

逆に死後が無いと考えるのも間違い(

断見外道)である」

と教えられています。

諸法は壊るる故に常ならず、続くが故に断ならず。不常不断なり。

(漢文:諸法壞故不常 續故不斷 不常不斷)(引用:『別訳雜阿含經』)

「諸法は壊るる故に常ならず」とは、諸法無我だから、固定不変の魂が続いていくことはない、ということです。

「続くが故に断ならず」とは、では何もなくなるかというと

因縁が離れただけで、別の形で続いていくから、死後が無になるということもない、

だから不常不断である、ということです。

このような断見の思想と常見の思想を離れた真理について、

「不常不断の中道」と言われています。

なぜ不常不断なのかといえば、それはすべてのものが因縁によって成立し、因縁が離れても消滅するのではなく、別の形になって続いていくから、不断不常です。

ちなみに、因縁というのは因果応報の因果の道理のことですが、

因果応報についてはこちらをお読みください。

➾因果応報とは?意味を分かりやすく恋愛の実話を通して解説

そしてブッダはこの後、十二因縁を説かれます。

中道とは十二因縁

十二因縁とは、私たちの苦しみ迷いの原因を12回追及していき、

ついに迷いの根本原因を明らかにされた仏教の教えです。

12の原因と結果の因果は、

原因から苦しみ迷いの結果という順番に並べるとこのようになります。

(1)無明(2)行(3)識(4)名色

(5)六処(6)触(7)受(8)愛

(9)取(10)有(11)生(12)老死

それぞれどういう意味なのか、十二因縁について詳しくはこちらをお読みください。

➾十二因縁(十二縁起)とは?その意味を分かりやすく解説

この十二因縁を順観し、逆観して、ブッダは仏のさとりを得られたと説かれています。

『雑阿含経』では、この十二因縁が説かれる中で、

中道について教えられています。

所謂此れあるが故に彼れあり、此れ起こるが故に彼れ起こる。

いわく無明に縁りて行あり、行に縁りて識あり、乃至純大苦聚あり。

生に縁りて老死ありとは、もしあるが問うていわく彼れ誰か老死する。

老死は誰にか属する。

彼れ即ち答えて言わく、我れ即ち老死す。

老死は我れに属す。

老死するはこれ我れなり。

いわゆる命とは、すなわちこれ身なり。

或は命異身異と言わば、これすなわち見て一義なり。

而も説に種々あり。

もし命すなわち身なりと言わば、彼の梵行者の有る無き所なり。

もしまた見て命異に身異なりと言わば、梵行者の有る無き所なり。

この二辺に於て心随わざる所なり。

正に中道に向かう賢聖出世して、如実不顛倒の正見あり。

(漢文:所謂此有故彼有 此起故彼起 謂縁無明行 縁行識 乃至純大苦聚集 縁生老死者 若有問言 彼誰老死 老死屬誰 彼則答言 我即老死 今老死屬我 老死是 我 所言命即是身 或言命異身異 此則一義 而説有種種 若見言命即是身 彼梵行者所無有 若復見言命異身異 梵行者所無有 於此二邊 心所不隨 正向中道 賢聖出世 如實不顛倒正見)(引用:『雑阿含經』巻十二)

これはどういう意味かというと、まず前半で「十二因縁」を通して不常不断について教えられます。

命と身体が同じといえば、身体がなくなると命もなくなるので、

これは「断見」であり、外道の考えです。

命と身体が異なるならば、身体が死んでも、それと関係なく命はそのまま存在することになります。

これは「常見」であり、外道の考えです。

この2つの極端な考えを離れるのが中道で、

仏教では命は身体と関係し、変化しながら続いていく縁起を説かれています。

それが十二縁起です。

この十二縁起を正しく観察すれば、断見も常見も離れますから、

中道は十二縁起の法であり、賢者や聖者が悟りを開いて分かる

如実不顛倒の正見である、と教えられています。

こうしてブッダは、「不常不断の中道」は「十二因縁」のことであると教えられます。

不断不常なり。

若し断常なければ即ち是れ中道なり。

中道はすなわちこれ十二因縁なり。

(漢文:不断不常 若無断常即是中道 中道即是十二因縁)(引用:『大方等大集經』)

このように「不常不断の中道とは十二因縁のことである」と教えられています。

非有非無の中道

この「不常不断の中道」に関連して、ブッダは悟りの世界(真理)について、

「非有非無の中道」として教えられることがあります。

有はこれ一辺、無は二辺となす。

此の二中間は、所有なくまた不可得、これいわく中道真実の観法なり。

(漢文:有者是一辺 無者為二辺 此二中間 無所有亦不可得 是謂中道真実観法)(引用:『仏説摩訶衍宝厳経』)

これはどういう意味かというと、

有というのは一つの極端な考えである。

無というのもまた別の極端な考えである。

この二辺の中間とは、無所有であり、得ることもできない。

これが中道真実を観察することだ、と教えられています。

すべてのものは、有るのでもなく、無いのでもない「空」を、

「中道」と教えられているのです。

これを「非有非無の中道」といいます。

この中道は「空」のことです。

では空とは何かということについては、下記をお読みください。

➾色即是空の恐ろしい意味を分かりやすく解説

初転法輪で説かれた不苦不楽の中道

次に、2つ目の不苦不楽の中道とはどんなことでしょうか?

ブッダが35歳で十二因縁を観察して仏のさとりを開かれた後、

最初にされたご説法を初転法輪といいます。

ちなみに仏のさとりについては、下記をご覧ください。

➾阿耨多羅三藐三菩提(仏のさとり)とは?大宇宙最高の真理

初転法輪は、ブッダがさとりを開く前、シッダルタ太子と呼ばれていた時の家臣であった5人の僧侶(五比丘)に対して、鹿野苑で法が説かれています。

現在の鹿野苑

五比丘は、「憍陳如」、「阿説示(アッサジ)」、「摩訶男」、「婆提」、「婆沙波」の5人です。

五比丘は難行苦行を途中でやめたシッダルタ太子に対して、太子は堕落したと誤解していましたが、ブッダの初転法輪を諦聴し、心から感動し、最初の弟子になったといいます。

初転法輪と五比丘については、こちらの記事もお読みください。

➾五比丘・初転法輪でお釈迦様の最初の弟子になった5人とは?

この初転法輪で説かれた内容の一つが、中道の教えです。

パーリ律には、こう説かれています。

時に世尊は五比丘に告げて言いたまえり、

「比丘等よ、世に二辺あり、出家者は親近すべからず。

何をか二となすや。

〔一に〕諸欲に愛欲貪着を事とするは下劣、卑賤にして凡夫の所行なり、賢聖に非ず、無義相応なり。

〔二に〕自ら煩苦を事とするは苦にして賢聖に非ず、無義相応なり。

比丘等よ、如来はこの二辺を捨てて中道を現等覚せり、これ、眼を生じ、智を生じ、寂静、証智、等覚、涅槃に資するなり。(引用:大犍度《南伝大蔵経》第3巻律蔵三p.18)

これはどういう意味かというと、

ブッダは五比丘に言われた。

出家者たちよ、出家した者は2つの極端に近づいてはならない。

どんな2つかいうと、

1つには、もろもろの欲望の対象に対して快楽にふけるのは

下劣で賤しく、俗人の行いで、聖なるものではなく、真の目的にそぐわない。

2つには、自ら苦しめることで、苦であり、聖なるものではなく、真の目的にそぐわない。

弟子たちよ、仏はこれらの苦と楽の両極端を捨てて、中道を覚った。

それは真理を見る目を生じ、智慧を生じ、寂静、すぐれた智慧、正しい覚り、涅槃の体得に役立つ、

ということです。

世間の人たちのように、欲に流されるという一つの極端も離れ、

当時の修行者が行っている苦行という極端も離れて

中道をさとったといわれています。

同じことが、漢訳の『中阿含経』にはこう説かれています。

五比丘、当に知るべし、二辺の行あり、諸 れ道者の当に学ぶべからざる所となす。

一に曰く欲楽に著する下賤の業、凡人の所行、二に曰く自ら煩い自ら苦しむこと、賢聖の求に非ず、義の相応なし。

五比丘、この二辺を捨てて中道を取るあらば、明に成じ、智を成じ、定を成じて自在を得、智に趣き覚に趣き涅槃に赴かん。

謂く八正道なり。

(漢文:五比丘當知 有二邊行 諸爲道者所不當學一曰著欲樂下賤業凡人所行 二曰自煩自苦非賢聖求法無義相應 五比丘 捨此二邊有取中道 成明成智成就於定而得自在 趣智趣覺趣於涅槃 謂八正道)(引用:『中阿含経』)

五比丘よ、よく知るがよい。お釈迦様が説かれます。

求道者が歩んではならない2つの道がある。

1つは、欲望に執着する賤しい生活であり、凡人のなす所である。

2つには、自らを苦しみ悩ませる苦行である。

これらは道理に適わないから、聖者の求める道ではない。

この2つの道を離れて、中道を取るならば、明、智、定を成じて自在を得る。

そして智慧とさとりを得て涅槃に至る。

それが八正道である。

ここで説かれているのは、苦しみ(苦行)と、欲を満たす楽しみ(欲楽)の二辺を離れた、

八正道を実践しなさい、ということで、

この八正道のことを中道と教えられています。

ここでは実践上の中道を教えられ、このことを「不苦不楽の中道」ともいいます。

また、このような譬えで修行のあり方についても教えられています。

弾琴の譬え(緊緩中道)

弟子のソーナ(二十億耳)に対して教えられた、弾琴

の譬えです。

この譬えは『雑阿含経』『増一阿含経』『四分律』『五分律』『四十二章経』など、色々なところで教えられていますが、ここでは『雑阿含経』を紹介します。

「汝弾琴の時、もしその弦、急たらば、微妙和雅なる音を作すことを得るやいなや」と。

答えて言わく「不なり」と。

世尊また問わく「もしその弦、緩たらば、微妙和雅なる音を寧発するやいなや」と。

答えて言わく「不なり」と。

世尊また問わく「いかんぞ琴弦を善く調うるや。

緩たらず急たらず然るのちに微妙和雅なる音を発するやいなや」と。

答えて言わく「世尊かくの如し」と。

仏、二十億耳に告げたまわく、精進はなはだ急たればその掉悔が増し、精進はなはだ緩たれば人をして懈怠せしむ。

この故に汝まさに平等の修習を摂受すべし。

著するなかれ、放逸たるなかれ、相を取るなかれ。

(中略)

尊者二十億耳、世尊の説きたまえる彈琴の譬を常に念ず。

(漢文:汝彈琴時 若急其絃 得作微妙和雅音不 答言不也 世尊復問 云何若緩其絃 寧發微妙和雅音不 答言不也 世尊復問 云何善調琴絃 不緩不急 然後發妙和雅音不 答言 如是世尊 佛告二十億耳 精進太急増其掉悔 精進太緩令人懈怠 是故汝當平等修習攝受 莫著莫放逸莫取相(中略)時尊者二十億耳常念世尊説彈琴譬)(引用:『雑阿含経』)

ブッダが王舎城におられた時、ソーナ(二十億耳)という僧侶が、一生懸命修行を行っていましたが、どうしてもさとりを開くことができません。

そこでソーナは静かに考えました。

「自分はブッダのお弟子のうちでも精勤なものの一人だ。

しかし今日に至るまで未だに煩悩を断じ尽くすことができない。

自分の実家は名家であり、家は裕福である。

今から還俗して、家に帰り、五欲を楽しみながら布施行に取り組んだほうがよいのではないか」

その時、ブッダはソーナの心の声を聞かれ、弟子に命じてソーナを呼び寄せました。

ブッダはソーナの心の声が分かっていることを伝え、ソーナは大変驚きましたが、

ブッダは以下のように質問を続けました。

「琴を弾く時、その弦を強く張ったら、微妙和雅な音色は出るか?」

「いいえ、出ません」

ブッダは問います。

「それならば、もし弦を緩く張ったら微妙和雅な音は出るか?」

「いいえ、出ません」

「それならば、どうすればよく琴を奏でることができるか?

急ならず、緩ならず、その丁度いいところで弦を張ったらどうだ?」

「はい、その時こそ、微妙和雅な音が出ます」

その時、ブッダはこのように言いました。

「ソーナよ、道を修める者もまたこれと同じであって、精進ただ急なれば掉悔(浮ついた心)が起こり、精進がとても緩ければ、懈怠の心が起こってくるものである。

だからそなたは、平等の心で、常に修行を続けるがよい。

執着してはいけない。

放逸であってもいけない」

ソーナは大変喜び、この譬えを常に念じながら修行を行い、

ついに阿羅漢の悟りを開いたということです。

苦しすぎる修行は勧められず、楽すぎる修行も勧められていません。

どちらにも極端に偏らないように、正しく修行を行うことを勧められています。

これを「緊緩中道」ともいわれます。

頑張り過ぎてもダメ、頑張らなくてもダメ、

これは私たちの生活の中でも参考になる譬え話だと思います。

ここまでは、実践修行上の中道を教えられましたが、

真理(本当の幸福)の内容についても中道と教えられています。

各宗派で説かれる中道

このように、ブッダがお経に説かれた中道をもとに、その深い意味を明らかにしようと、各宗派で色々と教えています。

それはどのような中道なのでしょうか?

中観派の八不中道

まずは中観派の説く中道です。

中観派というのは、龍樹菩薩を祖師と仰いで、

龍樹菩薩の著書『中論』を基本聖典とする学派です。

「中観派」の「中」も『中論』の「中」も、中道のことです。

中道を論じたのが『中論』です。

その『中論』の冒頭には、有名な八不の偈によって、

ブッダの説かれた仏教の根幹が因果の道理であり、縁起であることを教えられています。

不生にしてまた不滅、不常にしてまた不断、不一にしてまた不異、不来にしてまた不出。

能くこの因縁を説き、善く諸の戯論を滅す。

我稽首して仏を礼するは、諸説中の第一なればなり。

(漢文:不生亦不滅 不常亦不断 不一亦不異 不来亦不出 能説是因縁 善滅諸戯論 我稽首礼仏 諸説中第一)(引用:『中論』)

因縁というのは、すべてのものは因と縁がそろって生じているということです。

この世のすべては、原因があって、ある条件のもとで成立しているという意味です。

これを因果の道理とか、縁起の理法といいます。

すべてのものに原因があるということは、無から何かが生じるということはありません。

必ず原因があります。

また、今まであったものが滅するということもありません。

何か違う状態に変化するだけです。

例えば夫婦というのは、無から生じたのではありません。

元は独身の男と女がいて、結婚という条件によって、夫婦が生じます。

では、離婚すれば縁がなくなって夫婦が消滅するのかというと、

そうではなく、独身の男と女になるだけです。

そのように、因縁によって生じているものは、生じることも、滅することもないのです。

また、縁起は相互関係のことも表します。

例えば「美しい」というと、単独で美しいように思いますが、

実は「醜い」ということがないと成立しません。

「美しい」という固有の性質はなく、

「美しい」は、それよりも「醜い」ものを必要としています。

「醜い」を縁として「美しい」が生じています。

だからといって、「美しい」と「醜い」を近づけて一つに混ぜてしまうと

美しいも醜いもありません。

一つではないけれども、関係なくもない。

そういう関係も縁起といいます。

そのように、自分自身だけで独立に存在している実体である「自性」がない、無自性が「空」であるということです。

そしてそれは因果の道理によって根拠づけられます。

中観派では、縁起の理法は、生・滅・常・断・一・異・来・去といった八つの誤った考え方(八邪)を破って、空の真理を明らかに説くといいます。

すべてのものは縁起の理法に基づいて存在するので、もとより八邪から離れたものであると教えます。

この八邪を離れた、さとりの世界のことを八不中道と言っています。

三論宗の三中

次に、中観派と関係の深い三論宗の中道です。

三論宗は、龍樹菩薩の『中論』『十二門論』、その弟子の提婆の『百論』をもとに開かれた宗派です。

その三論宗では、中観派の八不中道に基づいて、さらに3つの中道を教えます。

俗諦中道、真諦中道、非俗非真の中道の3つです。

俗諦中道は、すべてのものは空であり因縁によって存在しているだけだから、「仮」として存在している現象を俗諦中道といいます。

真諦中道は、仮で存在しているものは、本来は空だから、非有非無の関係として存在している真実の在り方を真諦中道と言っています。

この二つの中道を二諦各論の中道といい、さらに次の中道を加えて三中といいます。

非俗非真の中道は、真理は言葉では表せない究極的な空であり、絶対的な空を非俗非真の中道と呼んでいます。

中観派や三論宗は二諦として中道を説きますが、

天台宗では中道は 三諦の一つです。

天台智顗の中道

天台宗を開いたのは、中国の智顗です。

最澄が日本に伝えた天台宗も、智顗の教えに基づいています。

その智顗は中道について、このように述べています。

一色一香も中道にあらざることなし。

(漢文:一色一香無非中道)

一色一香とは、眼耳鼻舌身意の六根の対象である色・声・香・味・触・法の六境の中の2つです。

色と香の2つで代表させて、あらゆる存在や現象を表しています。

どんなに極めて小さいわずかな存在であっても、

すべて中道という真理の現れであるという意味です。

これは、天台智顗の特徴である「空仮中の三諦」の教えから出ています。

空仮中の三諦は、空諦・仮諦・中諦の三つの真理という意味です。

空諦とは、あらゆるものは空であり、固定不変の実体のあるものはない、という真理です。

仮諦とは、すべてのものは、因縁によって生じている、という真理です。

中諦とは、中道第一義諦ともいわれ、空諦・仮諦を超えた言葉にできないさとりの境地をいいます。

この三諦を観ずることを三観といい、空観、仮観、中観のことです。

この空観、仮観、中観の三観を順番に行うことを「次第三観」といいます。

一方、天台で究極の教えとする円教では、これを同時に一念のうちに行います。

これが「一心三観」です。

自分の心を観じて一思いの心のうちに、空なり仮なり中なりと真理が照らされる一心三観が、智顗の教えの特徴的なところです。

三観によってさとった境地を「一色一香無非中道」と表現されています。

このように天台宗の智顗は、中道とは絶対的で言葉にできない仏のさとりの境涯を意味し、仏性と同じですので、「中道仏性」とも表現しています。

智顗の示した三諦の根拠となったのは、龍樹菩薩の書かれた『中論』にある

「因縁所生法我説即是空亦名爲假名亦名中道義」の偈といわれていますが、

正確には以下の偈です。

衆の因縁所生の法、我即ち是れ無と説く。

亦是に仮の名を為る。

亦是れ中道の義なり。

(漢文:衆因縁生法 我説即是無 亦為是仮名 亦是中道義)(引用:『中論』四諦品)

これは、因縁がそろってできたものを、私は無という。

またこれを仮と名付ける。

またこれが中道の意味である、ということです。

青目という人はこの偈について、このように解釈しています。

衆因縁生法、我は即ち是れ空と説く。

何となれば衆縁具足和合して物生ず。

この物は衆因縁に属するが故に自性なし。

自性なきが故に空なり。

(漢文:衆因縁生法 我説即是空 何以故 衆縁具足和合而物生 是物属衆因縁故無自性 無自性故空)(引用:『中論』四諦品)

この意味は、色々な因縁から生ずるものを、私は「空」と説く。

なぜなら、色々な因縁がそろって生じているからである。

これは因縁がそろってできているので、固定不変な実体である自性はない。

すべてのものは無自性であるから空であるということです。

この偈を空諦、仮諦、中諦(=中道第一義諦)の三諦を説いたものと見る「三諦偈」解釈は、言葉そのものからは見出しにくいですが、天台教学の独自の理解に基づいた発展的な解釈とされています。

天台宗の教えについて、詳しくはこちらもご覧ください。

➾天台宗の本山と開祖、その教え(一念三千)とは?

唯識(法相宗)の中道

唯識 では、法相宗を開いた慈恩が有空中の三時教判によって中道を解説しています。

ちなみに法相宗について詳しくは、下記をご覧ください。

➾法相宗(唯識宗)本山と開祖、その教えとは?

「三時教判」とは、ブッダ一代の教えを初時、第二時、第三時の3つの時期に分類して、一番最後に説かれたのが究極の教えで、それを法相宗が明らかにしている、というものです。

3つの時期に、それぞれどんなことを説かれているかというと、

初時は有教です。

それは、声聞の人のために説かれた四諦の教えです。

第二時は、空教です。

大乗仏教を修行する人のために説かれた「空」の教えです。

第三時は中道教です。

すべての人のために、非有非無の中道について教えられている、ということです。

このように法相宗では、初時の有と、第二時の空との、二辺(両極端)を離れた完全な真理を非有非無の中道としています。

これを「初昔今の三時」とか「有空中の三教」といいます。

これは、以下の『解深密経』を根拠にしています。

世尊、初一時に於て婆羅痆斯の仙人堕処施鹿林中に在りて、ただ声聞乗に発趣する者の為に、四諦の相を以て正法輪を転ず。

是れ甚だ奇にして、甚だ希有を為すこと、一切世間諸の天人等、先に能く法の如く転ずる者の有ることなしと雖も、而も彼時に於て転ずる所の法輪は、上有り容有りて是れ未了義なり。

是れ諸の諍論安足の処所なり。

世尊、昔第二時の中に在りて、惟発趣して大乗を修する者の為に、一切の法は皆自性無く、生無く滅無く、本来寂静、自性涅槃に依り、隠密の相を以て正法輪を転ず。

更に甚だ奇、甚だ是れ希有なりと雖も、而も彼時に於いて転ずる所の法輪も、亦是れ上有り、容受する所有り、猶未了義なり。

是れ諸の諍論安足の処所なり。

世尊、今第三時の中に於て、普く一切乗に発趣する者の為に、一切の法は皆自性無く、無生無滅、本来寂静、自性涅槃、無自性性に依りて、顕了の相を以て正法輪を転ず。

第一甚奇にして最も是れ希有なり。

今、世尊転じたまう所の法輪は、上無く容無く、これ真の了義なり。

諸の諍論安足の処所に非ず。

(漢文:初於一時在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中 惟爲發趣聲聞乘者 以四諦相轉正法輪 雖是甚奇甚爲希有 一切世間諸天人等先無有能如法轉者 而於彼時所轉法輪 有上有容是未了義 是諸諍論安足處所 世尊 在昔第二時中惟爲發趣修大乘者 依一切法皆無自性無生無滅 本來寂靜自性涅槃 以隱密相轉正法輪 雖更甚奇甚爲希有 而於彼時所轉法輪 亦是有上有所容受 猶未了義 是諸諍論安足處所 世尊 於今第三時中普爲發趣一切乘者 依一切法皆無自性無生無滅 本來寂靜自性涅槃無自性性 以顯了相轉正法輪 第一甚奇最爲希有 于今世尊所轉法輪 無上無容是眞了義 非諸諍論安足處所)(引用:『解深密経』)

これはこういう意味になります。

ブッダは、初一時は、バラナシの鹿野苑で、ただ声聞の心の状態にある人のために、四聖諦によって仏教の法を説かれた。

この教えは非常に非常に希有で、どんな神々も今までこのような法を説いた人はなかったけれども、この時に説かれた法は、まだ上があり、説き示すべき教えを明らかにされていなかったので、論争が起きる原因になった。

次にブッダは以前、第二時にただ大乗を修めようという心の状態の人のために、一切の法は皆空、生もなく滅もなく、本来寂静で自性涅槃であることにより、深い真理を隠した形で仏教の教えを説かれた。

これは初時よりもさらに聞き難く、希有だったけれども、この時に説かれた法も、まだ上には上があり、説き示すべき教えを明らかにされていなかったので、論争が起きる原因となった。

ブッダは今、第三時に小乗と大乗のすべての人のために、一切の法は皆空、生もなく滅もなく、本来寂静、自性涅槃で無自性性であることにより、すべてを明らかにした形で仏教の教えを説かれた。

最も聞き難く、最も希有な教えである。

今説かれている仏教の教えは、この上なく、ありえない教えで、真理を完全に説き切られた教えである。

論争の余地がない。

この意味を慈恩が解釈して、次のような唯識中道の三時教判としています。

まずブッダが仏のさとりを開かれた後、鹿野苑で小乗の人のために、仏教以外の教えを信奉する人が執着している「我」を破り、無我を説かれたけれども、「我」を構成している要素は有であるという我空法有を説かれたということです。

それが『阿含経』の四聖諦の教えだといいます。

次に第二時には、ブッダは大乗の人のために、無我はもちろん、最初は有であるとした構成要素も無自性であり空であるという我法二空を説かれたということです。

それが『般若経』の空の教えです。

そして今、第三時にブッダは、大小乗のすべての人のために非有非空の中道の教えを説かれた、ということです。

それが『解深密経』をはじめ『法華経』『華厳経』などだといいます。

この非有非空の中道のことを弥勒の『弁中辺論』(中辺分別論)ではこのように教えられています。

一切法は一向に空に非ず、また一向に不空に非ず。

かくのごとき理趣は妙に中道にかなう。

(漢文:一切法非一向空亦非一向不空如是理趣妙契中道(引用:弥勒『弁中辺論』玄奘訳)

一切法とは森羅万象のことです。

森羅万象は一向に空ではないというのは、すべての現象は因縁によって生じているのだから、全くの空無ではない、ということです。

そして一向に不空でもないというのは、因縁が離れたら別の姿になるので、固定不変の実体がある、実有でもないということです。

その2つの極端を離れた非有非空が中道なのだ、ということです。

このように中道という言葉は、仏教の核心的な真理を表す点では、どの宗派でも一致していますが、それぞれの宗派の教義の違いによって、異なる意味で使われています。

中道のさとりの世界に出る方法とは

今回は、中道について仏教ではどのように教えられているか、詳しく解説しました。

中道とは、不苦不楽の中道、非有非無の中道、不常不断の中道、八不中道などと言われ、

言葉にできないさとりの世界、絶対の真理、本当の幸福の世界を、言葉を尽くして説明されてきました。

これは仏教の各宗派でも、教え方は異なりますが、仏教の根本的な教理として中道について教えられています。

では、この中道の世界に出るにはどうすればいいのでしょうか。

実は、天台宗や法相宗などの教えでは、中道のさとりを開くことはできません。

なぜなら修行が非常に難しく、完全にやり遂げられる人がいないからです。

出家して人生をかけて山にこもり、修行ができない人は、どうしたら良いのでしょうか。

本当の幸福になる道はあきらめるしかないのでしょうか。

仏教には、そんな人のために、修行も学問もなしに本当の幸せになれる道が教えられています。

これは仏教の真髄ですので、メール講座と電子書籍にまとめておきました。

一度見ておいてください。

関連記事

この記事を書いた人

長南瑞生(日本仏教学院創設者・学院長)

東京大学教養学部で量子統計力学を学び、1999年に卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学仏教学研究室に学ぶ。

25年間にわたる仏教教育実践を通じて現代人に分かりやすい仏教伝道方法を確立。2011年に日本仏教学院を創設し、仏教史上初のインターネット通信講座システムを開発。4,000人以上の受講者を指導。2015年、日本仏教アソシエーション株式会社を設立し、代表取締役に就任。2025年には南伝大蔵経無料公開プロジェクト主導。従来不可能だった技術革新を仏教界に導入したデジタル仏教教育のパイオニア。プロフィールの詳細・お問い合わせ

X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。

著作

- 生きる意味109:5万部のベストセラー

- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)

京都大学名誉教授・高知大学名誉教授の著作で引用、曹洞宗僧侶の著作でも言及。