玄奘三蔵とは

玄奘三蔵像

「玄奘」といえば、西遊記に出てくる三蔵法師です。

「三蔵法師」の「三蔵」は、「経蔵」「律蔵」「論蔵」のことです。

「経蔵」とはお釈迦さまの説かれたお経を集めたもの、

「律蔵」とはをお釈迦さまの説かれた戒律を集めたもの、

「論蔵」とはお経の解説を集めたものです。

それらの三蔵に精通した僧侶を三蔵法師と言われましたが、やがて、インドの仏典を中国の言葉に翻訳した翻訳者を三蔵法師というようになりました。

三蔵法師について、詳しくはこちらをご覧ください。

⇒西遊記の玄奘で有名な三蔵法師の仏教の本当の意味は?

中でも玄奘といえば、三蔵法師の中の三蔵法師。

三蔵法師といっただけで玄奘のことを指すこともある位ですが、三蔵法師の玄奘ということで、玄奘三蔵といわれます。

その玄奘三蔵が登場する『西遊記』は、孫悟空と沙悟浄、猪八戒を引き連れて、天竺まで経典を取りに行き、中国へ戻ってきた冒険物語で、日本の大ヒットマンガ、『ドラコンボール』のモデルにもなっています。

ですが玄奘は、実在の人物です。

日本のドラマや漫画ではよく女性として描かれますが、実際には屈強な男性です。

玄奘は、鳩摩羅什と並んで二大訳聖と呼ばれたり、または真諦、不空金剛を合わせて四大訳経家とも言われます。

鳩摩羅什についてはこちらの記事もご覧ください。

⇒鳩摩羅什とは

また玄奘三蔵は仏教の宗派の一つである、法相宗の開祖の窺基の先生でもあります。

玄奘三蔵は、どんな人だったのでしょうか?

玄奘三蔵について

玄奘三蔵について、参考までに辞書を見てみましょう。

玄奘

げんじょう[Xuánzàng]

600/602-664 中国仏教の大翻訳家の一人。

洛州緱氏県(河南省洛陽)出身。

俗姓は陳氏。

はじめ涅槃経や『摂大乗論』を学んだが、さらにアビダルマ論(阿毘達磨)や唯識学を原典に基づいて研究しようと志し、独力で629年に長安を出発し、艱難辛苦しつつ新疆ウイグル自治区の天山北路―西トルキスタン―アフガニスタンからインドに入り、ナーランダー寺院(那爛陀寺)でシーラバドラ(戒賢)に師事して唯識説を学び、インド各地の仏跡を訪ね、仏像・仏舎利のほか梵本657部を携え、645年に長安へ帰った。

帰国の年、彼の翻訳事業のために勅命によって建てられた国立翻訳機関としての翻経院において、弟子らと共に仏典の漢訳を開始した。

漢訳されたものは、大般若経全600巻をはじめ75部1335巻にのぼる。

なかには『唯識三十頌』の諸注釈書を護法のそれを中心として整理したうえで翻訳した『成唯識論』もあり、玄奘門下より興った法相宗の根本典籍となった。

彼の翻訳は原典により忠実であることを目指した。

たとえば意訳しないで音写語を用いる五種の場合(五種不翻)の原則を確立した。

彼以前の漢訳を<旧訳>として彼の<新訳>と区別する。

また玄奘の旅行記『大唐西域記』は、7世紀前半の中央アジアやインドの地理・風俗・文化・宗教などを知るために貴重な文献である。

玄奘の旅行は元・明代に戯曲化され、『西遊記』が作られた。

後世、<玄奘三蔵><三蔵法師>などと呼ばれるようになった。(引用:『岩波仏教辞典』第三版)

仏教辞典の内容では、玄奘三蔵の活躍はある程度分かりますが、

詳しいところは分からないので、以下で詳しく解説します。

玄奘三蔵の生い立ち

玄奘は、西暦600年に生まれました。

ちょうど日本では聖徳太子が活躍中で、遣隋使を派遣していた頃です。

5歳のときにお母さんを、

10歳のときにお父さんを亡くし、

11歳のときに、すでに出家していた兄をたよりに洛陽の浄土寺に身を寄せ、お経を学び始めました。

13歳のとき、国家の認める僧侶になる試験がありました。玄奘はまだ出家前で、

受験資格もありませんでしたが、試験会場を見に行きます。

すると、試験官に声をかけられます。

「そなたも僧侶になりたいのか?」

「はい、ですが私はまだ13歳で受験資格がありません」

「僧侶になったらどうする?」

「遠く如来の教えをつぎ、多くの人に伝えたいと思います」

この尊い志に感動した試験官は、玄奘を僧侶に推薦してくれたのです。

13歳で、正式に僧侶になった玄奘は、仏教の学問の研究に没頭します。

洛陽で5年間学びますが、洛陽で隋に対する反乱が起き、戦火に包まれたので、これから唐の都となる長安や蜀の都、成都など、各地で仏教の学問に励みます。

やがて、中国中のあらゆる経典を学び尽くすと、漢訳された経典内の矛盾や、各地の高僧の解釈の違いに、中国での学問に限界を感じ、仏教の説かれたインドへ行って、もっと詳しく学びたいと思うようになります。

しかし、唐の建国のまっただ中のこの戦乱の時には、国を出るのに許可が必要でした。

何度も嘆願書を出して申請しますが、すべて却下されます。

ついに、28歳のとき、国の法律を破って旅立つことにします。

8月の旅立ちの前夜、幼いときに亡くなった母親が

「どこへ行くのかい?」

と夢に現れました。玄奘は、

「法を求めてインドへ行きます」

と答え、翌朝、出発します。

「仏法のためなら、たとえ道なかばで死んでも後悔はない」

という決意です。

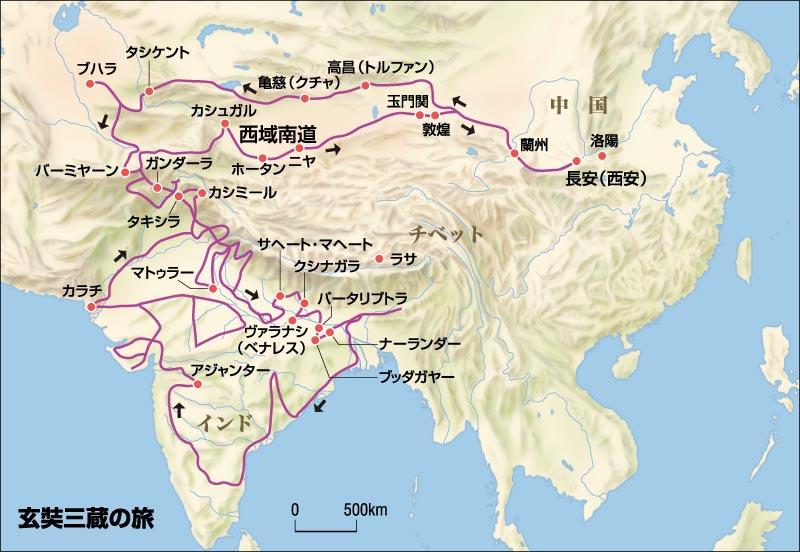

玄奘のインドへの旅(ルート)

まず中国北西部の涼州に行き、お経の講義をしていると、非常にすぐれた講義だったので、たくさんのお布施が集まりましたが、

「インドへ法を求めに行こうとしている僧侶」

の噂が涼州の責任者の耳に入り、帰るように命ぜられます。

瓜州からゴビ砂漠

ところが、玄奘に共感を覚えた地元の僧侶が、西の瓜州へ逃がしてくれます。

そこからは、深くて流れの速い河を渡り、5つののろし台のある峰を過ぎたあと、ゴビ砂漠を越えなければなりません。

語学を学びながら情報を集めていると、違法出国しようとする玄奘を連れ戻すよう通達が出されたので、馬1頭と、地元の人1人を雇い、出発します。

ところが、深くて流れの速い河を渡ったところで、これ以上とてもついていけないと、地元の人は引き返してしまいます。

そして、のろし台を通るときも、矢が飛んできて捕まりますが、たまたま仏教を信じていた責任者に見逃してもらい、ゴビ砂漠を一人で横切っていきます。

食糧も水も底をつき、魑魅魍魎に襲われますが、奇跡的にゴビ砂漠を抜け、28歳の暮れに高昌国(トルファン)へたどりつきます。

高昌国(トルファン)から亀茲国へ

そこでは、王様から大変な歓待を受け、

「国民全員が帰依するから国師として一生留まって欲しい」

と懇願されます。

ついには一室に閉じ込められますが、何としても旅立つ決意は変わらず、断食すると、王は根負けして、帰りには3年間高昌国に立ち寄るという約束で、出発を許してくれました。

王は莫大な旅費を布施し、玄奘を抱きしめて泣きながら見送ってくれましたが、この約束はついに果たされることはありませんでした。

やがて玄奘がインドで学びを終え、帰ろうとする1年前に、高昌国は唐に滅ぼされ、王も死んでしまったのです。

諸行無常です。

やがて玄奘は、250年前に現れた偉大な三蔵法師、鳩摩羅什の故国、亀茲国に入ると、2ヶ月間滞在します。

そこは仏教をインドの原典で学び、色々な人が往来する、語学学習に適したところでした。

目的地のマガダ国ナーランダー寺へ

その次に現れた難所は、テンシャン山脈でした。

夏でも雪がとけない極寒の氷山です。

強風が吹けば、砂や石が飛んできます。

眠ろうにも渇いたところはありません。

遭難覚悟の7日間の旅で、死者は3分の1にのぼる、最大の難所でした。

命からがら通り抜けた玄奘は、イシク・クル湖(現在キルギス共和国)に出ます。

それからシルクロードを西へ進み、タシケント・サマルカンド(現在ウズベキスタン)を通り、

バーミヤン、ガンダーラ(現在アフガニスタン)を通って、インダス河を渡り、カシミールに入ります。

そこで2年間高僧に学び、祇園精舎やカピラ城、ルンビニー園などのブッダゆかりの地を見て回りながら、目的地のマガダ国のナーランダー寺にたどり着きます。

31歳でした。

それから、10年間学問を深め、インドの王たちにも玄奘の名が知れ渡るようになったといいます。

長安へ帰国

41歳になった玄奘は、学び終えた大乗の教えを中国に広めたいと、帰国を決意します。

集めた経典を運ぶのに、馬が22頭必要でした。

インダス川を渡る際には、一隻の川船が転覆し、50巻の経典が失われました。

そこで玄奘は、50日間滞在して失った経典を書写するトラブルもありました。

ついに645年、玄奘が45歳のとき、17年ぶりに中国の都・長安へ帰り着きます。

玄奘が唐の太宗皇帝に面会すると、

「還俗して片腕として働いてほしい」

といわれますが、命をかけて持ち帰った経典を翻訳し、生涯を仏教に捧げたいという決意を表明すると、皇帝は、長安に翻訳所を設置しました。

皇帝に請われ、インド旅行記である『大唐西域記』12巻を翌年46歳のときに口述し、弟子の弁機が筆記しました。

これが後に『西遊記』のもとになります。

玄奘の翻訳の量と質

国家プロジェクトとして始まった翻訳事業は、沢山のアシスタントのもと、大変な勢いで進められました。

2年間で

『大菩薩蔵経』20巻

『仏地経』1巻

『六門陀羅尼経』1巻

『顕揚聖教論』20巻、

そして、

『瑜伽師地論』100巻が翻訳されます。

こうして平均5日に1巻の離れ業で翻訳が進められますが、玄奘の起床は早朝5時、消灯は深夜1時です。

寸暇を惜しんで翻訳し、やがて時間がなくなってくると、起床は早朝3時になります。

60歳を過ぎ、余命いくばくもないことを自覚すると、常に無常を見つめて、弟子達にこう言ったといいます。

「この玄奘は余命長くはない、必ずこの寺に命を終えるであろう。

いまだ翻訳すべき経典ははなはだ多く、訳し切れないことを恐れる。

いよいよ奮励努力して苦労を惜しんではならない」

このように翻訳作業はますます速度を上げ、2日に1巻の驚異の速度となります。

こうして『大般若経』600巻や、天親菩薩の『倶舎論』、『唯識二十論』、『唯識三十頌』 なども翻訳し、17年間で最終的に翻訳したお釈迦さまの経典や、菩薩の論の総数は、1335巻になりました。

また『般若心経』も翻訳しており、現在日本で多く読まれているものは、玄奘訳です。

『般若心経』について詳しくはこちらをご覧ください。

⇒般若心経とは?

その人間離れした迅速な翻訳にもかかわらず、クオリティも高く、それまでの翻訳に対して「新訳」といわれるようになりました。

そして、三蔵法師といえば玄奘、玄奘といえば三蔵法師を思い出す、三蔵法師の代表のようになっています。

そして弟子の窺基は、玄奘の翻訳したお経から、法相宗を開き、日本にも伝わっています。

法相宗については下記をお読みください。

⇒法相宗(唯識宗)本山と開祖、その教えとは?

法相宗は、昔は仏教の基礎理論として、僧侶を志す人なら誰もが学んだ学問となりました。

玄奘が翻訳したお経の真意

今回は、玄奘三蔵の功績と、玄奘三蔵が旅をしたルートを解説しました。

玄奘三蔵は、国禁を犯してまで中国を出国し、真実の法を求めましたが、

そのルートは命がけで、魑魅魍魎に襲われながらも、目的地のマガダ国ナーランダー寺へ到着。

長安へ帰国の際も事故や災難に遭いながらも、多くの経典を持ち帰り翻訳作業に務めました。

玄奘三蔵の翻訳は質も量もすばらしく、玄奘の前の漢訳経典を旧訳、玄奘の漢訳を新訳と呼ばれます。

そして玄奘三蔵の翻訳経典をもとに、仏教の宗派「法相宗(唯識宗)」が立ち上がり、仏教を学ぶ人の基礎となっています。

では、その学問の基礎の上に、どうすれば本当の幸せになれるのかという仏教の真髄については、分かりやすく電子書籍とメール講座にまとめました。

ぜひ見てみてください。

関連記事

この記事を書いた人

長南瑞生

日本仏教学院 学院長

東京大学教養学部卒業

大学では量子統計力学を学び、卒業後は仏道へ。仏教を学ぶほど、その底知れない深さと、本当の仏教の教えが一般に知られていないことに驚き、何とか一人でも多くの人に本物を知って頂こうと、失敗ばかり10年。インターネットの技術を導入して日本仏教学院を設立。著書2冊。科学的な知見をふまえ、執筆や講演を通して、伝統的な本物の仏教を分かりやすく伝えようと奮戦している。

仏教界では先駆的にインターネットに進出し、通信講座受講者3千人、メルマガ読者5万人。ツイッター(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。

著作

- 生きる意味109:5万部のベストセラー

- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)