四天王とは?

「四天王」といえば、有力人物を4人あげる言葉です。

例えば徳川四天王とか芸能グルメ四天王といわれます。

ですが実は、仏教の4人の有力な神から来た言葉です。

一体どんな神々なのでしょう。

何かご利益でもあるのでしょうか?

四天王の意味

四天王は本来、帝釈天の臣下で、須弥山

の四方にいる4人の神のことを言います。

その名も多聞天(毘沙門天)、持国天、増長天、広目天です。

毘沙門天について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

➾毘沙門天とはなんの神?ご利益や真言など分かりやすく解説

各四天王の臣下には、各々八将軍がいますので、

合わせて三十二将軍となります。

四天王は、これらの将軍を使って、四天下を駆け巡り、仏道修行者を護っています。

それで「護世の諸天」と名づけられています。

日本において四天王が有名になった一つの大きな理由は、聖徳太子の影響です。

「日本のお釈迦様」と称えられる聖徳太子が、

初めて物部氏との戦いに出兵する際には、四天王に勝利を祈願し、

後に大阪に四天王を本尊とする寺・四天王寺を建立しました。

全国で四天王信仰が、今も続いています。

参考までに、四天王の意味を辞書で見てみます。

四天王

してんのう

古代インドの護世神が仏教に取り入れられ、四方を守る護法神となったもの。

略して<四王><四天>ともいう。

<四王天>に住する。

仏教の世界観の中に存在する須弥山中腹の四方を居所として帝釈天に仕えることから、仏寺の須弥壇の四方に安置される。

日本では、金光明経(四)天王品などに拠り、鎮護国家的性格を強めた。

東方は<持国天>(提頭頼吒天)、南方は<増長天>(毘楼勒叉天)、西方は<広目天>(毘楼博叉天)、北方は<多聞天>(毘沙門天)という。

本来、定められた儀軌はなかったが、中国へもたらされる過程で武将形が一般的となった。

甲冑をまとい、武器などを執り、足下に邪鬼を踏む姿が通例である。

広目天が筆と巻子、多聞天が剣と宝塔をそれぞれ執り、他の2天は剣を持つ形姿が多いが、必ずしも定まったものではない。

今日の中国では、持国天は琵琶、増長天は宝剣、広目天は龍、多聞天は傘をもつのが一般的。

北方を守護する多聞天が独尊として信仰されることも少なくなく、その場合は<毘沙門天>と称される。

中国では意外に古い作例は少ないが、日本では遺品は多く、法隆寺金堂の四天王像は飛鳥時代の日本最古の像で、以後、奈良時代の東大寺戒壇院像、平安時代前期の教王護国寺講堂像など多くの名作がある。(引用:『岩波仏教辞典』第三版)

色々と書いてある割には見た目や歴史の話ばかりで、

四天王の生活や任務、お釈迦様との関係などはよく分かりません。

これで四天王がどんな神々か分かります?

まずは、四天王はどのような風貌をしているのか画像で見てみましょう。

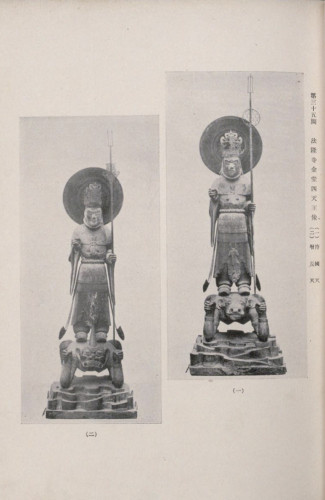

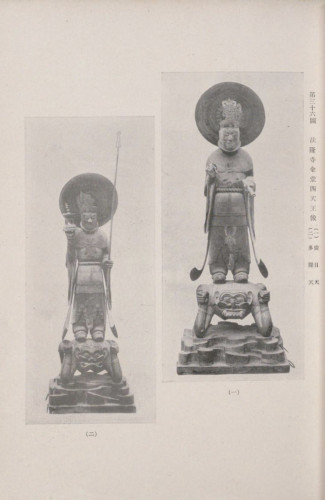

有名な四天王像

まず、日本の代表的な寺である、興福寺と東大寺、法隆寺の、持国天、増長天、広目天、多聞天の仏像を紹介します。

四天王は悪鬼などから仏教を守る役割があるため、

優しそうな姿ではなく強そうなたたずまいをしています。

木造四天王立像

(出典:興福寺)

東大寺の四天王像

(出典:日経新聞「東大寺の四天王立像」2020年4月30日)

法隆寺の四天王像は、聖徳太子が四天王寺を建立した当初の四天王像の模造だと言われています。

今日では、残念ながら建立当初の四天王像は残っていないのですが、

四天王像は、現在残っている像から想像されています。

では、四天王寺の四天王像はどのようなものだったのでしょうか。

四天王寺と四天王像

現在の四天王寺

大阪市天王寺区にある四天王寺を創建したのは、聖徳太子でした。

最初の四天王寺は、現在の大阪城近く(JR森ノ宮駅近く)に建立されたといわれ、そのあと難波に移転し、そして天王寺区に移りました。

ちなみに聖徳太子については、下記をご覧ください。

➾聖徳太子がしたこととは?日本仏教への偉大な業績やエピソードを紹介

なぜ聖徳太子は、四天王寺を建立されたのでしょうか。

四天王寺建立のきっかけ

聖徳太子が四天王寺を建立するきっかけとなったのは、仏教を排斥した物部守屋との戦争です。

蘇我馬子軍に参戦した際に聖徳太子は、護法のため勝利を祈願し、以下の誓いを建てられました。

四天王の像に作りて、頂髪に置き、誓を発てて言わく、今若し我をして敵に勝たしめば必ず當さに護世四王の爲めに寺塔を起立すべし。

(漢文:作四天皇像 置於頂髮 而發誓言 今若使我勝敵 必當奉爲護世四王起立寺塔)(引用:『日本書紀』)

これはどういう意味かというと、

四天王の像を彫刻し、頭の上において、

「いまもし私を敵に勝たせるなら、必ずすぐに四天王のための寺院を創建します」

ということです。

この誓いの後、聖徳太子は物部守屋に勝利し、誓いの通り、すぐに寺院の建立に取り掛かりました。

乱を平ぐるの後、摂津国に於いて、四天王寺を造り

(漢文:平乱之後 於摂津国造四天王寺)(引用:『日本書紀』)

これは、戦争が平定されたあと、摂津国(現在の大阪府)に四天王寺を建立した

ということです。

当時は、摂津国玉造付近、現在の大阪城公園の近くに、四天王寺を建立し、そこに四天王の像を祀ったと言われています。

四天王寺四天王像は今日伝わっていませんので、どのようなものだったかは推察するしかありませんが、

『別尊雑記』という平安時代の仏教書には、四天王寺四天王像の様子がこのように掲載されています。

四天王寺金堂四天王像

(出典:『別尊雑記』)

上記の姿をみると四天王は、武神として表現されています。

一体、四天王は仏教に於いてどのような存在なのでしょうか。

四天王とは

四天王は、「4人の大天王」という意味です。

他にも、4人合わせて、四大天王、四王、護世四王、護世王とも呼ばれます。

その4人とは、それぞれこのようなメンバーです。

(括弧内はサンスクリット語の音訳表記)

- 持国天(提頭頼吒の訳)

- 増長天(毘楼勒叉の訳)

- 広目天(毘楼博叉の訳)

- 多聞天(毘沙門の訳)

これら四天王は、帝釈天に仕えて仏法者を守護します。

ちなみに四天王の上司である帝釈天については、以下の記事をご覧ください。

➾帝釈天とは?ご利益と何の神なのか解説

四天王は、天上界の中でも一番下の六欲天の第1天、四大王衆天に住んでいます。

六欲天というのは、このような6つの世界です。

- 四大王衆天(四王天、下天)

- 三十三天(忉利天)

- 夜摩天

- 覩史多天(兜率天)

- 楽変化天

- 他化自在天

この四大王衆天を四王天とか下天ともいいます。

そこに住む者の身長は半由旬

で、衣は長さ一由旬、広さ半由旬、重さ二分です。

由旬は数キロから十数キロメートルですので、非常に背が高いです。

重さの二分は今でいえば0.7グラムほどで、非常に軽いです。

寿命は、人間界の50年が四天王の一昼夜に相当し、その上で、500年です。

ですから500歳といっても、人間界の時間でいえば、

50年×365日×500年で912万5000歳です。

天上界については以下をお読みください。

➾有頂天の意味と天上界とは?

経典には四天王について、このように説かれています。

東方提頭頼吒天王、乾沓惒神を領して大威徳あり。

九十一子あり、悉く因陀羅とす。皆大神力あり。

南方毘楼勒天王、諸の龍王を領して大威徳あり。

九十一子あり、また因陀羅とす。大神力あり。

西方毘楼博叉天王、諸の鳩槃茶鬼を領して大威徳あり。

九十一子あり、また因陀羅とす。大神力あり。

北方の天王、毘沙門と名づく。諸の悦叉鬼を領して大威徳あり。

九十一子あり、また因陀羅とす。大神力あり。

この四天王護持世者は大威徳あり。

身より光明を放ちて迦維林中に来詣す。(引用:『長阿含経』)

これはどういう意味かというと、

東方に、持国天がいます。乾沓惒神(八部衆の一。帝釈天の雅楽を司る神の名)を眷属にし、

南方に、増長天がいて諸の龍王を眷属とし、

西方には広目天がいて、諸の

鳩槃茶を眷属とし、

北方には多聞天(毘沙門天)がいて、諸々の夜叉を眷属としています。

4人とも大変威徳を備えており、それぞれ91子あり、みなインダラと呼ばれ、大きな力を持っています。

これら四天王は大変威徳があり、身体中から光明を放ちながら、釈翅捜国の迦維林での法話へ参詣しました。

この時、説法を聞いた四天王を含む諸天は、皆さとりを開いた(法眼浄を得たり)と言います。

また、お釈迦様が托鉢をする際に、四天王が付き添ったと説かれています。

その時世尊、清旦に衣を著け鉢を持し、羅閲城に入りて乞食せんと欲す。

この時、提頭頼吒天王は乾沓惒等を将いて、東方より来りて世尊に侍従す。

この時、毘留勒王は拘槃茶衆を将いて如来に侍従し、

西方毘留波叉は諸の龍衆を将いて如来に侍従し、

北方天王拘毘羅(毘沙門の一名なるべし)は羅刹鬼衆を将いて如来に侍従す。(引用:『増一阿含経』)

これはどういう意味かというと、

お釈迦様が鉢を持って羅閲城で托鉢をされました。

羅閲城というのは、マガダ国の首都の王舎城のことです。

その時、持国天が東から乾沓惒神などの従臣を引き連れてやって来て、お釈迦様に従いました。

また増長天が鳩槃茶

などを率いてお釈迦様へつき従い、

広目天は西から龍王などの従臣を連れお釈迦様につ従い、

北方の毘沙門天は羅刹などを率いてお釈迦様につき従いました。

大変な威徳を備え、お釈迦様のもとに従臣を引き連れて訪れていた四天王は、

それぞれどのような特徴があるのでしょうか。

持国天

持国天は、東方天、持国天王、提頭頼吒天とも言われます。

提頭頼吒天は、サンスクリット名のドゥリタラーシュトラ(Dhṛtarāṣṭra)の音訳で、意味は「国を支える者」なので持国天と漢訳されています。

四天王の1人であり、十二天の1人、十六善神の1人でもあります。

須弥山の東中腹に住し、東方の世界で仏法者を守護する神です。

従者として、乾闥婆や毘舎遮を従えています。

右手または左手に刀を持っている像として表現されることが多いです。

須弥山の東千由旬に、賢上と名付けられた持国天の城があります。

縦横に六千由旬の広さがあり、其の城七重にして、七重に張り巡らされた垣根、七重に張り巡らされた綱、七重に植えられた樹木があると言います。

増長天

増長天は、南方天、毘楼勒叉とも言われます。

四天王の1人であり、十二天の1人、十六善神の1人でもあります。

毘楼勒叉は、サンスクリット名のヴィルーダカ(Virūḍhaka)の音訳で、増大した者という意味なので、増長天と漢訳されています。

増長天は、須弥山の南面半腹に住し、常に閻浮提(人間が住む場所)の人々を観察し、鳩槃茶などの鬼を従えて、南方の世界で、仏法者を守っています。

須弥山の南千由旬に、善見と名付けられた増長天の城があります。

縦横に六千由旬の広さがあり、其の城七重にして、七重に張り巡らされた垣根、七重に張り巡らされた綱、七重に植えられた樹木があると言います。

広目天

広目天は、西方天や毘楼博叉とも言われます。

四天王の1人であると同時に、十二天の1人であり、十六善神の1人です。

毘楼博叉はサンスクリット名ヴィルーパークシャ(Virūpākṣa)の音訳で、「種々色の目」とか「醜目」という意味があるので広目天と漢訳されています。

広目天は須弥山の西千由旬に城を持ち、周羅善見と名づけられています。

縦横の広さは六千由旬で、其の城七重にして、七重に張り巡らされた垣根、七重に張り巡らされた綱、七重に植えられた樹木があると言います。

多聞天(毘沙門天)

多聞天は、毘沙門天のことです。

また、北方天とか、鞞舎羅婆拏とも言われます。

四天王の1人であると同時に、十二天の1人であり、十六善神の1人です。

毘沙門天はサンスクリット名ヴァイシュラヴァナ(Vaiśravana)の音訳で、意味では「多聞」とか「種種聞」という意味があるので、多聞天と漢訳されています。

説法を良く聞いている神だからです。

多聞天は、須弥山の北千由旬に3つの城を持ち、それぞれ、不畏、天敬、衆帰と名付けられ、各城は、相互に相通じています。

縦横の広さは六千由旬で、其の城七重にして、七重に張り巡らされた垣根、七重に張り巡らされた綱、七重に植えられた樹木があると言います。

このような特徴がある四天王ですが、仏教には数多く諸神が登場します。

先述した聖徳太子は、なぜ四天王に祈願したのでしょうか。

四天王の守護

聖徳太子が四天王に祈願した理由は、『金光明最勝王経』第六四天王護国品を読まれたからだといわれます。

このお経の中で四天王は、お釈迦様の説かれたお経を非常に大事にしており、

お釈迦様が四天王に会いに行かれた際に仏教を護り、国王と国王と関係する諸人を護ると宣言されます。

その時に四天王、すなわち座より起ちて偏に右肩をはだぬき、右膝を地につけ、合掌恭敬して仏に白して言さく、

「世尊、この金光明微妙経典の、未来世においてもし国土ありて城・邑・聚落・山林・曠野・所至の処に随い流布する時、もし彼の国王、この経典に於いて至心に聴受し、称嘆し、供養し、並びにまたこの経を受持する四部の衆に供給して、深心に擁護し衰悩を離れしめんに、この因縁を以て、我彼の王及び諸人衆を護り、皆安穏にして憂苦を遠離し、寿命を増益し、威徳具足せしめん。

世尊、もし彼の国王、四衆が、経を受持し、恭敬し、守護するとなお父母の如く、一切のもとむる所、ことごとく皆供給せんに、我等四王常に為に守護し、諸の有情をして尊敬せざるなからしめん。

この故に我等並びに無量の薬叉諸神とともに、この経王の流布する処に随いて、身を潜めて擁護し、留難なからしめん。

またまさに、この経を聴かん諸の国王等を護念して、その衰患を除きて、ことごとく安穏ならしめ、他方の怨賊は皆退散せしめん」(引用:『金光明最勝王経』第六四天王護國品)

これはどういう意味かというと、

そのとき四天王は、立ち上がり、敬意を払いながら合掌し、お釈迦様に申し上げました。

「お釈迦様、今回お説きくださった『金光明最勝経』が将来世間に流布いたします時、ある国王がこの経典を真心から聞いて受け入れ、尊重し供養するばかりでなく、この経を受持する人に施し、また養護して苦しみ悩みを取り除いたならば、私ども四天王は、その国王と諸人を守護し、憂い悩み、苦痛を除いて心穏やかにし、寿命を延ばし、威徳を備えさせましょう。

お釈迦様、もしその国王および諸人が、この経を受持し、恭敬し、守護すること、まるで父母が子どもにするが如くであれば、私ども四天王は、常に彼らを守護して、誰人からも尊敬されるようにします。

かく私ども四天王は、無量の諸神とともにこの経典の流布するところに身を潜め、経を持する者を擁護して、諸難を取り除きましょう。

四天王は『金光明最勝王経』を大事にする人を、我々四天王も大事にする、と宣言されます。

歴史を振り返ってみても、インドのアショーカ王や、中国の梁の武帝、日本の江戸時代など、

仏法の教えに基づいて国を治める聖賢の君主が現れた時、

国は平和ですし、仏法が長く栄えます。

そんな時に、国民がお釈迦様の教えにより幸福を享受できるよう、四天王が力を尽くして仏法と仏法者を保護するのです。

ここに四天王が仏教を守護する護法神といわれる所以があり、

聖徳太子が特に四天王に心をかけておられた理由があるのです。

お釈迦さまがお生まれになった時の四天王の対応

お釈迦様と四天王は、深い因縁があります。

それはどんなことかというと、四天王は、お釈迦さまがお生まれになった時にやってきて、お釈迦さまに綿布をお着せしています。

時に、四天王は、即ち天繪(綿布)を以て太子の身を接して宝机の上に置く。

(引用:『過去現在因果経』)

これはどういう意味かというと、四天王が、シッダルタ太子(お釈迦さま)の体を綿布でくるみ、宝器の上に太子を置いた、ということです。

お釈迦さまは生まれながらに、やがて非常に尊い教えを説かれるオーラを発しておられ、

四天王といわれる神々が、大切な偉人がお生まれになったことを見抜いて、

お釈迦さまに礼を尽くしているのです。

次に、四天王は、お釈迦様がさとりを開いたあと、お布施をされるエピソードがあります。

さとりを開かれたお釈迦さまへのプレゼント「四天王奉鉢」

仏伝浮彫「四天王奉鉢」

(出典:平山郁夫シルクロード美術館)

お釈迦様が仏のさとりを開かれた後、

どのような容器で食事をしようか考えておられました。

その時に、四天王が現れ、托鉢用の鉢を献上しています。

これは「四天王奉鉢」と言われ、彫刻にもなっている有名な話です。

お経には、このように説かれています。

四天王はすなわち遙に仏のまさに鉢を用いたまうことを知りて、人の臂を屈申するごとき頃に、ともに頞那山の上にいたり、如意所念し、石中より自然に四の鉢を出づ、香りは浄潔にして穢なし。

四天王は各々一の鉢を取りて還つて共に仏に上る。

願わくは賈人を哀で大福を得せしめよ。(引用:『仏説太子瑞應本起経』)

これはどういう意味かというと、

四天王は、仏が布施を受け取る際に鉢を使われることが分かったので、

人が臂を曲げ伸ばしするほど速やかに、類那山にのぼり、念じたところ

石中より4つの鉢を出しました。

鉢は香潔にして汚れがなく、四天王はそれぞれの鉢を持ち帰り、仏にお布施しました。

「願わくはその商人のことを思って、布施の功徳が得られるようにしてください」

この内容を少し詳しく解説すると、

釈迦がさとりを開いた後、77日の座禅をせられているとき、

南方ウツカラ地方の行商人兄弟、多富沙と跋梨迦という2人の商人がいました。

五百の牛車を引いて行くと、突然牛が進まなくなります。

いくら鞭を打っても進まないので、何か事情があるのか調べてみると、

お釈迦様が樹下で座禅をしておられました。

尊いお釈迦様に何か、供養したいというので、食物を献上しようとしたが、

お釈迦様は、食べ物を受ける器がないので、思案されていると、

四天王が出現して、4つの石鉢を献上しました。

釈尊は、4つの石鉢をあわせ1鉢とし、これに食べ物を受け取られたということです。

ここから仏の鉢は、縁が四重になっているのが通例となっています。

布施は善い行いの代表的な6つである、六波羅蜜の中でも特に大切な善行です。

布施については、以下の記事をご覧ください。

➾布施とは?お布施の金額の相場や仏教の意味を分かりやすく解説

さらにお釈迦様は、仏教を篤く信奉する四天王へ大きな信頼を寄せられ、

お釈迦様ご入滅後にはしっかりと仏法を保護するようにと託されています。

お釈迦様入滅後の四天王

お釈迦様がご入滅前に、四天王にこのようなことを託されたと説かれています。

仏また四天王に告ぐ我れ涅槃の後、汝等まさに法藏を護持すべし。

乃至未来に三賊国王あり、汝皆まさに共にそれ法藏を護持すべし。

(中略)

乃至天主帝釈及び四天王は、一切の香花、種種の伎楽をもて舎利を供養し、説いて言わく、 世尊は我らに法藏を付して涅槃に入りたまえり。

今我らは依て仏法を守護せんと。

この時、帝釋天は指黎哆阿囉哆に語りて言わく、汝は東方に於て当に仏法を護るべし。

また毗留多に語りて言わく、汝は南方に於て仏法を護るべし。

また毗留博叉に語りて言わく汝は西方に於て仏法を護るべし。

また鳩韓囉に語りて日く、汝北方に於て仏法を護るべし(引用:『阿育王経』)

これはどういう意味かというと、

お釈迦さまはお亡くなりになる前に、四天王に告げられました。

そなたがたに言い渡しておく。

私が涅槃に帰ったあと、そなたがたは仏教を保護するがよい。

将来、三人の悪い国王が現れるだろう。

それに対してそなたがたがまさに協力して仏教を保護するがよい。

(中略・釈尊ご入滅後)

また帝釈天、四天王は、あらゆる香花や様々な伎楽をもってお釈迦様の遺骨(仏舎利)を供養し

「お釈迦様は我らに仏教を託して涅槃に入られました。よって今私達は仏法を守護します」と言いました。

この時、帝釈天は持国天に「あなたは東方にいて仏法を護りなさい」と伝えました。

また増長天には「あなたは南方にいて仏法を護りなさい」と伝えました。

また広目天にはまた「あなたは西方にいて仏法を護りなさい」と伝えました。

また多聞天には「あなたは北方にいて仏法を護りなさい」と伝えました。

お釈迦様は、ご自身の入滅後、またその未来に仏法を破壊する者が現れた場合であっても、

帝釈天と四天王に仏法を守護するよう託していかれました。

このとき、四天王は、帝釈天に臣下として仕えていますので、

帝釈天から守護する場所を指示したのです。

ちなみに帝釈天について、以下の記事に詳しく解説してあります。ぜひご覧ください。

➾帝釈天とは?ご利益と何の神なのか解説

このように、四天王はお釈迦様のもとによく現れ、

布施をしたり、仏教を守護する活動をされてきました。

このように、お釈迦さまから仏法を託され、仏法と仏法者を守護する神が四天王です。

では、一旦ここまでをまとめて、最後に四天王はなぜここまでして仏教を護ろうとされるのかについて考えてみましょう。

四天王が常に護ろうとした仏教とは?

今回の記事では、四天王について解説しました。

四天王は、仏教を守護する4人の神々で、

持国天、増長天、広目天、多聞天(毘沙門天)の4人です。

四天王は聖徳太子の時代から有名で、

今日でも聖徳太子の建立した四天王寺というお寺が残っており、

他にも全国に様々な四天王像が祀られ、四天王信仰がなされています。

四天王は、お釈迦様がお生まれになった時から現れ、

お釈迦様がさとりを開かれた後すぐ布施をされたり、

お釈迦様がお亡くなりになった時には仏教を託されるほど信頼をおかれていました。

そして『金光明最勝王経』の中では、

四天王は、仏教を信奉する人々を守護することをお釈迦様に宣言されています。

四天王は、それほどお釈迦様の教えを大事にし、全身全霊をかけて護り抜こうとされています。

なぜ四天王は、そこまでして仏教を守護されているのでしょうか。

それは仏教には、すべての人が求めてやまない本当の幸福が説かれ、

すべての人々の苦しみの根本原因を解決する唯一の方法が教えられているからです。

では、本当の幸福とはなんでしょうか。

苦しみを解決する根本原因はどのように教えられているのでしょうか。

詳しいことは、電子書籍とメール講座にまとめておきました。

一度目を通してみてください。

関連記事

この記事を書いた人

長南瑞生(日本仏教学院創設者・学院長)

東京大学教養学部で量子統計力学を学び、1999年に卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学仏教学研究室に学ぶ。

25年間にわたる仏教教育実践を通じて現代人に分かりやすい仏教伝道方法を確立。2011年に日本仏教学院を創設し、仏教史上初のインターネット通信講座システムを開発。4,000人以上の受講者を指導。2015年、日本仏教アソシエーション株式会社を設立し、代表取締役に就任。2025年には南伝大蔵経無料公開プロジェクト主導。従来不可能だった技術革新を仏教界に導入したデジタル仏教教育のパイオニア。プロフィールの詳細・お問い合わせ

X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。

著作

- 生きる意味109:5万部のベストセラー

- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)

京都大学名誉教授・高知大学名誉教授の著作で引用、曹洞宗僧侶の著作でも言及。