仏教の死生観

「死生観」とは、死に対する考え方です。

誰もが100%確実に直面する死ですが、

自分の死に対する考え方によって、おのずと今の生き方も変わって来ます。

正しい死生観によって、臨終に後悔のない人生を過ごせます。

哲学や、神道、特に仏教についての死生観を詳しく解説します。

死生観とは

死生観とは、死に対する考え方のことで、様々な考え方があります。

たとえば西欧では、「メメント・モリ」という言葉があります。

メメント・モリの意味は「死を忘れるな」です。

なぜ死を忘れるなと言われるのか、下記をご覧ください。

➾メメントモリ(死を想え)の意味を哲学と仏教から解説

さらに死について考えることで、

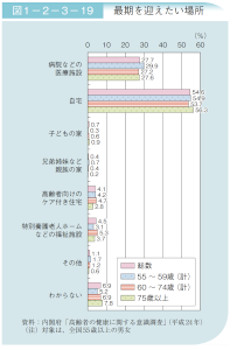

「最期をどこで迎えたいか」ということを考える人も多く、

自宅で迎えたいという人が多いことが分かります。

最期を迎えたい場所

(引用:内閣府『平成27年版高齢社会白書』)

「安らかに死にたい」という思いがあり、自宅が一番安心できる場所だからでしょう。

しかし実際の調査から分かるのは、1950年度は自宅で死ぬことが多かったのですが、

現在は病院で死ぬことが多くなります。

(出典:厚生労働省看取り参考資料)

また安楽死・尊厳死という考え方もあります。

自らの決断で、苦痛の伴わない方法を使って死に至らせることです。

安楽死についてはこちらもご覧ください。

➾ドクター・キリコvsブラック・ジャック、安楽死問題に終止符

死生観と聞くと、

「余生をどう過ごすか」

「どこで死ぬか」

「どのような方法で死ぬか」

など考えがちですが、

これだけでは死の際に大きな後悔をしてしまいます。

人生の最期に後悔しないために、もっと根本的な問題として

「死とは何か」について以下で解説していきます。

死亡率100%

どんな人も必ず死にます。

人類史上、死ななかった人は一人もいませんので、人間の死亡率は100%です。

やがて自分も死んでいかなければなりません。

死んだらどうなるのでしょうか?

誰も、見てくることはできませんので、死んだらどうなるかは分かりません。

しかし、よく分からないところへ行くのは、不安になります。

文化も言葉も違う外国に行くのさえ、よく調べてからでないと不安になりますから、事前に色々と調べたり、準備したりします。

ましてやまったく分からない「死」です。

生きているときに手に入れたものも、みんな置いて死んでいきますし、死んだらもう帰ってこれません。

取り返しはつかないのです。

死に対してどう考えるかという「死生観」がなければ、死が近づくにつれて

「死んだらどうなるのか」

という不安が高まるばかりです。

また、どんな死生観を持つかによって、この世でどんな準備をするのか、元気なときからどんな生き方をするのかにも、大きな影響を与える問題なのです。

では、死についてみんなどう考えているでしょうか。

現代人によくある死生観

現代人によくあるのは、

「死んだら無になる」

という死生観です。

これは死後の世界はない、と思う人だと思いますが、

アンケートをとると、全体の3割近くあります。

いつもありがとうございます。

— おさなみ(長南瑞生)生きる意味&ブッダの教え@仏教ウェブ入門講座 (@M_Osanami) January 15, 2022

以下、仏教に関する意識調査にご協力ください。

Q.人は死んだらどうなるのでしょうか。

死後の世界はあると思いますか?

ある 72.6%

ない 27.4%

95票·最終結果

これは大きな成果をあげた科学の影響で、「物質である肉体が心を生み出しているのだから、肉体が死ねば、心もなくなるのだろう」という推測から信じられていることです。

しかし、科学が取り扱うのは物質と心では物質のみで、心は対象としません。

物質が心を生み出すというのは科学的でもなければ、実は何の根拠もないのです。

「無になる」という言葉はおかしい

また「無になる」という言葉もおかしいのです。

「無になる」ということ言葉自体が変です。

「無になる」とはつまり「無に成る」ですよね。

「成る」のだから、やっぱりそれは「無」ではなくて「有」でしょう。

「無になる」という言表自体が、実は不可能なものなのです。(引用:池田晶子『暮らしの哲学』)

生きる意味が分からなくなる

しかしながら、もし死んだら無になるとすれば、なんのために生きるのかは分からなくなります。

ちょうど、滝壺へ向かう船の上にいるようなものです。

船はすごいスピードで流れて行き、最後は船もろとも跡形もなく滝壺へ落ちるようなものです。

その間何をやったらいいのでしょうか?

アカデミー賞を受賞した2008年の映画『おくりびと』では、本木雅弘演ずる主人公・小林大悟が、河をのぼるサケや河に浮いているサケを見て、

「なんかせつないですよね。死ぬために昇るなんて」

「どうせ死ぬなら何もあんなに苦労しなくても」

と言います。

死んだら無になると思ったら、そんなに頑張って生きるのは何のためなのか、生きる意味が分からなくなるのです。

では、西洋哲学では、死についてどのように考えているのでしょうか。

哲学の死生観

死は哲学でも昔から大きなテーマの一つでした。

例えば哲学の最高権威の1人、プラトンは、『パイドン』に、

「本当の哲学者は死と死にゆくことを追及する」

と言っています。

他にも、ストア学派、モンテーニュ、ブルーノ、デカルト、パスカル、スピノザ、ライプニッツ、カント、ヘーゲル、ショーペンハウアー、フォイエルバッハ、ニーチェなど、多くの哲学者にとって、死は重要なテーマでした。

ただ中には、死んだときには、脳も機能を停止し、何も感じることはできなくなっているので、誰も死を経験することはできない。

だから死を考えるのは無意味という人もあります。

それでも、モンテーニュは『随想録』に、こう言っています。

モンテーニュ

モンテーニュ哲学するとは死を学ぶことである。

(モンテーニュ『随想録』)

ショーペンハウアーなどは、主著の『意志と表象としての世界』に、このようなことまで述べています。

ノーベル賞を受賞したイギリスの哲学者、バートランド・ラッセルは、やはり死について考えなければならないと考察しています。

ラッセル

ラッセル全く死に対して心構えができていないものに、このことが起った時は、心の平静を失うことはひどいようである。

だから私たちは、死をただ無視するのではなくて、これに対する態度を何か決めておくように努力しなければならぬ。

(バートランド・ラッセル「克己心と健全な精神」『怠惰への讃歌』所蔵)

また、実存主義の哲学では、死を積極的に考えようとします。

マルティン・ハイデッガーは、このように言っています。

死を忘れて生きているほとんどの人の生き方は堕落である。

(マルティン・ハイデッガー)

また、カール・ヤスパースは、こう言っています。

カール・

カール・ヤスパース

生きることを学ぶことと、死ぬことを学ぶことは一つである。

(引用:カール・ヤスパース『哲学入門』)

ところが哲学ではここまでは分かったのですが、では、死に対してどうすればいいのかは、分からないままです。

このように、哲学では、死に対する不安もなくなりませんし、今をどう生きればいいのかも分からないのです。

では、日本人は死についてどう考えているのでしょうか?

神道の死生観

日本の神道では、死んだら神のもとへ帰る、祖先が霊となって私たちを守ると言っています。

神道は祖先を崇敬する信仰が基になっています。

氏族の始祖を氏神として崇敬し、祖先を自分たちの守り神として崇敬します。

このように人は死後、家族や親族を見守る霊となって祖先神の仲間入りをすると考えられます。(引用:東京都神社庁「神社神道の死生観について説明してください」)

しかし実際のところ、死は「ケガレ」(死穢といいます)として、忌み嫌われます。

(参考:延喜式「臨時祭」に死穢に対する規定)

甲の家族に死穢が発生した場合、乙が甲の家で着座すると乙の家族全員が汚染し、乙の家に丙が着座すると丙1人が汚染、その家族に汚染は及ばない。しかし乙が丙の家で同座すると丙の家族全部が汚染するが、丁が丙の家で着座しても丁はもう汚染されないという。

(引用:小学館『スーパーニッポニカ 国語辞典』「穢」項)

葬式に行って帰ってくると、家に入る前に塩で「清める」人があります。

清めるということは、ケガレを清めるということですから、死がケガレなのです。

映画『おくりびと』でも、死者を棺に納める納棺師になった主人公は、久しぶりにあった昔の友人から

「噂になってるぞ、もっとましな仕事になってくれ」

と言われます。

広末涼子演ずる主人公の奥さんからも、

「こんな仕事して、恥ずかしいと思わないの?」

と言われ、なだめようとすると、

「さわらないで、けがらわしい!」

と言って、奥さんは実家へ帰ってしまいます。

このように死が忌み嫌われるのも、日本の国土を生んだというイザナギが、死んだ妻・イザナミへ会いに死後の世界である黄泉の国へ行きますが、ウジ虫がわいて変わり果てた妻の姿に驚いて逃げ帰るという話があるからかもしれません。

このように、神道では、死はケガレとして、忌み嫌われる伝統があるのです。

仏教の死生観

仏教では、死を見つめることを繰り返し教えられます。

これを「無常観」といいます。

「無常」とは、常がない、続かないということですが、死のことです。

「観」は、感じるではなく、観じるということで、

見つめるということです。

それというのも、仏教では

「生死一如」

といわれます。

生死一如

「一如」とは、一つのごとしということです。

生と死は、反対のことのように思っていますが、二つであって一つ、一つであって二つ、切っても切り離せない関係にあるのだ、ということです。

ちょうど、台所とトイレのような関係です。

台所は、一家が集まって団らんする楽しいところです。

トイレは、一人で寂しく行く苦しいところで、みんな好きなところではありません。

ところが、一軒の家に、台所はあるけど、トイレは作り忘れた、ということはありません。台所とトイレはセットです。

「あの家は豪邸だから、豪華なキッチンはあるけど、トイレのような汚い場所はない」

ということもなければ、

「あの家は、プレハブ小屋だから台所だけあってトイレはない」

ということもありません。

台所があれば、必ずトイレがあります。

それはなぜかというと、食べたものは、100%必ず出さなければならないからです。

トイレがなければ、台所で楽しく食事をすることは、できないのです。

ちょうどそのように、私たちも生まれたからには必ず死ななければなりません。

どんなに死をさけようと思っても、さけられないのです。

100%確実に死ななければならないのに、死んだらどうなるか分からず、真っ暗な状態では、明るい生き方はできないのです。

このことを龍樹菩薩は、死を虎にたとえて、『大智度論』にこのように例えられています。

たとえば羊の虎に近づけば、好草美水を得といえども肥えること能わざるがごとし

(漢文:譬如羊近於虎雖得好草美水而不能肥如)(引用:龍樹菩薩『大智度論』)

死の問題を未解決にしておくのは、羊が虎の近くで過ごすようなものだ、ということです。

どんなに美味しい食べ物や水があっても、羊は少しも太れません。

刑務所に入っている人も、無期懲役の人は結構太るそうですが、死刑囚の人は太らないそうです。

それだけ死が恐ろしいということです。

どんなにお金があっても、財産を手に入れても、心からの喜びも満足もないのは、

この死の問題があるからなのです。

そして、どれだけ死を忘れていても、死が間近になると、

「自分の人生は一体何だったのだろう」

というスピリチュアル・ペインに襲われます。

人生の大問題が解決できていなかったからです。

「生死一如」ということは、死を見つめることが生を見つめることになる、

死を解決することが、生を解決することになる、ということです。

仏教を深く学んだ哲学者の西田幾多郎は、次のように言っています。

西田幾多郎

西田幾多郎死の問題を解決するというのが人生の一大事である、死の事実の前には生は泡沫の如くである、死の問題を解決し得て、始めて真に生の意義を悟ることができる。

(引用:『西田幾多郎随筆集』)

仏教の死生観では、死の問題の解決を教えられています。

死の問題を解決するには

今回の記事では、死生観とは何か、様々な死生観を紹介しながら、

哲学、神道、仏教の死生観について詳しく解説しました。

死生観とは死に対する考え方ですが、

死生観というと、私たちは「余生の過ごし方」「臨終の死ぬ場所」「安楽死などの死に方」ばかりを考えがちです。

しかし本当に後悔しない人生にするには

「死とは何か」を知っておく必要があります。

哲学では死を見つめること、考えることの大事さ、までは理解していますが、

死の問題への対応方法は分かりません。

神道では、死を忌み嫌って死を見ないようにします。

ところが仏教では、死の問題を見ないようにしてごまかす、ということはありません。

仏教には、死の問題を解決して、変わらない幸せになる道が教えられているのです。

その仏教に説かれた死の大問題を解決して、変わらない幸せになる方法は、

電子書籍とメール講座にまとめてありますので、今すぐ見ておいてください。

関連記事

この記事を書いた人

長南瑞生

日本仏教学院 学院長

東京大学教養学部卒業

大学では量子統計力学を学び、卒業後は仏道へ。仏教を学ぶほど、その底知れない深さと、本当の仏教の教えが一般に知られていないことに驚き、何とか一人でも多くの人に本物を知って頂こうと、失敗ばかり10年。インターネットの技術を導入して日本仏教学院を設立。著書2冊。科学的な知見をふまえ、執筆や講演を通して、伝統的な本物の仏教を分かりやすく伝えようと奮戦している。

仏教界では先駆的にインターネットに進出し、通信講座受講者3千人、メルマガ読者5万人。ツイッター(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。

著作

- 生きる意味109:5万部のベストセラー

- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)

ショーペン

ショーペン