禅宗とは

禅宗は、仏心宗ともいわれ、現在の日本では、鎌倉時代に伝えられた臨済宗と曹洞宗、江戸時代に伝えられた黄檗宗が残っています。

仏心宗とは、文字や経論に依らずに、仏心を悟ることを旨とする宗派です。

文字や経論によらないとすれば、どのようにして悟りを得るのか、禅宗は一体どんな宗派なのか、解説します。

禅宗とは

禅宗は、坐禅によって悟りを開こうとする宗派の総称で、

禅宗という宗派が単独であるわけではありません。

日本では「臨済宗」「曹洞宗」「黄檗宗」が禅宗にあたります。

参考までに仏教辞典で禅宗について見てみましょう。

禅宗

ぜんしゅう

中国で興隆しベトナム・朝鮮・日本に伝播した仏教の一派。

禅はサンスクリット語 dhyāna(パーリ語 jhāna)の音写<禅那>による語で、瞑想を指す。

仏教は瞑想を重要な修行に位置づけ、中国では当初それを行う人々を<禅宗>と称した。

後に菩提達磨を祖とし<教外別伝>を標榜する一派が興隆すると、<禅宗>は専ら彼らを指す固有名詞として用いられるようになった。

従来の仏教では基本的に今生での成仏が不可能だと考えられていたのに対し、禅宗ではもとより仏であると説くにいたる。(引用:『岩波仏教辞典』第三版)

これも間違いではありませんが、もっと詳しく分かりやすく見てみましょう。

禅宗の総本山

禅宗は、禅を行う宗派の総称なので、各宗派ごとに総本山があります。

現代まで日本に残っているのは3つの宗派です。

臨済宗の本山

日本に臨済宗を伝えたのは栄西で、本山は、最大宗派の妙心寺派の妙心寺、一休さんや宮本武蔵の沢庵で有名な大徳寺など、たくさんあります。

一休さんについては下記をご覧ください。

➾一休さん(一休宗純)とは?生涯・とんちの逸話・実話と改宗の謎

曹洞宗の本山

日本に曹洞宗を伝えたのは道元で、本山は、永平寺と總持寺です。

黄檗宗の本山

黄檗宗を伝えたのは隠元で、本山は万福寺です。

黄檗宗は江戸時代に伝えられた中国の宋代の臨済宗なのですが、鎌倉時代に日本に伝えられた臨済宗と大分異なっていたために、日本の臨済宗で受け入れられず、明治時代に黄檗宗と言われるようになりました。

このような禅宗はどのような教えで伝わっているのか、

まずはどういう教えなのか、特徴を見ていきましょう。

禅宗のお経

禅宗では、「教外別伝 不立文字」といって、悟りは教えのほかに別に伝え、文字を立てないといいます。

悟りを得た師匠が、弟子を指導して、心から心へと悟りを伝える、ということです。

とはいえ、仏教である以上、お経も用います。

初期の禅宗では『楞伽経』が重視され、六祖の慧能からは『金剛般若経』も重視されます。

現代でよく読まれるお経には、『般若心経』や『観音経』があります。

また、「仏祖三経」といえば、『四十二章経』『仏遺教経』『潙山警策』のことです。

『潙山警策』はお経というよりも、祖師の言葉です。

不立文字だからといって、仏の説かれた教えを無視して座禅をするわけではありません。

言葉を手がかりに、言葉で表すことのできない悟りを目指すことは禅宗でも同じです。

禅宗の教えを一言で言うと?

禅宗の禅とは、心を集中する瞑想のことで、禅定とか三昧ともいいます。

禅定は、八正道の1つでもあり、六度万行の1つでもありますから、仏教ではとても大切なものです。

ところが中国で、普通とは異なる方法で禅定を用い、禅定に特化した禅宗が成立しました。

その禅宗の教えを一言でいえば「即心是仏」です。

これは「他ならぬ自分の心がそのまま仏である」ということで、その悟りを禅定によって得ようとします。

ですが、この「即心是仏」は、お経には説かれていません。

そのため、「教外別伝 不立文字」で、

「経典や文字に依らずに、さとりを伝える」というわけです。

これをまたは「以心伝心」ともいいます。

禅宗を「仏心宗」ともいわれるのは、仏の心を、以心伝心で伝えるからです。

ですから、さとりを得るための拠り所となる経典を禅宗では定めません。

それでなぜ仏教といえるのかというと、お釈迦さまから代々以心伝心でさとりが伝えられてきたからだ、と言います。

お経よりも、伝灯の系譜を信じています。

その以心伝心の一番初めが、お釈迦さまの「拈華微笑」です。

禅宗の伝え方を分かりやすく示しています。

拈華微笑

ある時、お釈迦さまが霊鷲山にて、黙って金波羅華という花をひねられました。

その場にいたたくさんの人たちは、

「一体どういうことだろう?」と目を白黒させていたのですが、

一人、迦葉だけが微笑しました。

これを「拈華微笑」といい、この時、正しい法がお釈迦さまから迦葉へ以心伝心されたといいます。

(出典:『大梵天王問仏決疑経』)

その後、順次、インドの28人の祖師たちに以心伝心されていきました。

有名なところでは、迦葉の次が阿難、14番目に龍樹菩薩が入っています。

そして28番目が、ダルマさんである菩提達磨です。

ということは、禅宗の開祖は誰になるのでしょうか?

禅宗の開祖

禅宗という宗派は明確にありませんが、禅の教えを最初に開いたのは、当然お釈迦さまということになります。

なぜなら禅宗も仏教だからです。

お釈迦さまの教えでないものは、仏教ではありません。

そして、迦葉からインドで28人に以心伝心されていき、28番目が有名な達磨です。

この迦葉から達摩までの28人を「西天二十八祖」といいます。

そのインドで伝えられていた禅を中国に伝えたのは、

インドの28祖、菩提達磨(達磨大師、ダルマさん)でした。

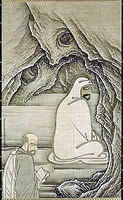

中国初祖・ダルマさんは壁に向かって9年間

インドの28祖であると同時に中国の初祖となる達磨さんは、インドから中国へやってきました。

ダルマの座禅は、外に何かの対象を立てるのではなく、自分の心を見つめます。

「心の本性は清浄であり、如来である」として観ずるので、「如来禅」といわれます。

ダルマは、壁に向かって9年間、この座禅を行ったことから、

「面壁九年」といわれ、ダルマの座禅を「壁観」ともいわれます。

その結果、ダルマは手足が腐ってなくなってしまい、

現在の選挙などで使うダルマの人形は、手も足もありません。

(当然ですがダルマは少林寺拳法はやっていません)

それほどまで壮絶な修行をしたのですが、仏のさとりは開けませんでした。

大体さとりの52位の30段程度だったといわれます。

菩提達磨大師については、以下の記事をご覧ください。

➾菩提達磨大師(だるま)の歴史・伝説・手足が腐る面壁九年の逸話を紹介

ちなみに、坐禅というのは壁に向かって行うことになっているのですが、日本の曹洞宗は壁に向かい、臨済宗では前を向いて行います。

前を向くのは黄檗宗が伝えた文化で、壁に向かって眠ってしまわないように前に向いて坐禅をすることにしたものです。

それが臨済宗に受け入れられて曹洞宗との違いが消磁しました。

中国の2番目の祖師・慧可

ダルマが中国で修行している時に

「弟子にしてください」と言ってきたのが、有名な慧可です。

最初、ダルマの門前に手をついて

「どうか弟子にしてください」

と入門をお願いしたのですが、ダルマは慧可をちらっと見ると、

「そなたなど仏道修行の器ではない」

ピシャリと戸を閉めて門前払いしました。

翌朝、ダルマが目を覚まして戸を開けると、雪がしんしんと降り積もる中、昨日弟子にしてくださいと言った青年が頭を下げていました。

一晩中、「どうかお願いします」と、手をついてお願いしていたのです。

それを見たダルマは、

「お前、まだいたのか。お前みたいな者が進める道ではない、帰れ帰れ」

と追い返しました。

また次の日、ダルマが戸を開けると、まだ手をついてお願いしていました。

ダルマが、

「ダメだといったらダメだ。

お前は仏道を求めるのにどれ位の覚悟がいるか分かっているのか?

お前には無理だ」と言うと、

慧可は、持参の短刀で左腕を根元から切り落とし、

右腕でつかんで、ダルマに差し出して、

「このような覚悟です。どうか弟子にしてください」

とお願いすると、

「よし、それなら入れ」

と言って弟子にしてもらえました。

これは「慧可断臂」といいます。

臂は、日本語ではひじですが、中国語では腕のことです。

中国語で鉄腕アトムは鉄臂アトムです。

これは仏法の重さをあらわす有名なエピソードですから、今日でも禅宗では、新しく入門した人が「庭詰め」を行う儀式があります。

門前で何時間も土下座し続け、それを何日もすることがあります。

こうして、慧可も壮絶な修行を行い、やがてダルマから慧可へ以心伝心して、慧可は中国の禅宗の第二祖となります。

こうして、六祖までを「唐土六祖」といい、

初祖達磨、二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能となります。

この六祖の時に、中国の禅宗は北宗と南宗に分かれます。

北宗と南宗の分裂

その後、中国の5番目の弘忍の弟子から、北宗と南宗の2つに分かれています。

弘忍の弟子の神秀が北宗、慧能が南宗です。

北宗といわれるのは、嵩山・長安を中心として、北のほうに広まった禅宗だからですが、

北宗は絶えてしまい、現在残っているのが南宗の系統のみなので、北宗は長らく重視されていませんでした。

ところが20世紀の初め、敦煌で当時に近い文献が発見されると、実は北宗のほうが遙かに興隆していたことが分かったのです。

神秀は、則天武后から帰依を受け、禅宗の中心的な人物でした。

禅宗として社会的な実態が確認されるのも、この唐の時代の初め頃からです。

北宗の教えとしては、一人一人の内面に仏性が実在しており、

それが煩悩に覆い隠されていると考えています。

それで、心を摂め、妄見を離れることを強調します。

妄見をなくすと仏のさとりの海を窮めるといいます。

煩悩をなくして、もともとの仏の心をさとる、というものです。

神秀の弟子の普寂、義福までは隆盛を誇りましたが、その後は衰退していきます。

日本の天台宗の最澄や、真言宗の空海も、北宗禅の系統の以心伝心を受けていたといわれますが、やがて北宗禅は以心伝心が途絶えました。

南宗は慧能が開いたといいます。

慧能は、父親が早く死んだため、薪を売って母との生活を支える貧しい暮らしをしていました。

ある日、『金剛般若経』が読まれるのを聞いて感動し、弘忍に弟子入りしました。

ですが、米を脱穀する作業場で働く小僧でした。

ところがある時、五祖の弘忍が、

「跡継ぎを決めるから、自らの心のうちを詩にして提出せよ」

と言いました。

そこで高弟の神秀は、このような歌を作って提出します。

身はこれ菩提の樹

心は明鏡の台の如し

時時に努めて払拭し

塵埃を惹かしむるなかれ

(漢文:

身是菩提樹

心如明鏡台

時時勤払拭

勿使惹塵埃)(引用:『六祖壇経』)

それを見た弘忍は、これではいまだ本性を見ていないから、作り直すよう言います。

そこで慧能は、字を書けなかったので代筆してもらい、このような詩を作りました。

菩提もとより樹なし

明鏡もまた台にあらず

本来無一物

いずれの処にか塵埃を惹かん

(漢文:

菩提本無樹

明鏡亦非台

本来無一物

何処惹塵埃)(引用:『六祖壇経』)

それを見た弘忍は、そなたは六祖だと言って衣鉢を渡し、

兄弟子たちに乱暴されないように、船で南へ逃がしたといいます。

こうして弘忍から認められた慧能は、高弟の神秀をはじめ、

並みいる兄弟子を越えて法を継いだといいます。

入門からわずか8ヶ月、24才の時でした。

やがて兄弟子の印宗から戒律を受け、僧侶になると、

曹渓宝林寺で75才で亡くなるまで禅宗を広めたといいます。

ですが実は、北宗に対抗して南宗を打ち出したのは、慧能の弟子の神会といわれています。

神会はどんな考え方だったかというと、北宗を漸悟、南宗を頓悟と位置づけました。

北宗では、神秀の詩のように、本来の仏性が花開くには、煩悩を除去していく修行が必要ですが、

南宗では、慧能の詩のように、仏性を悟ったり煩悩に迷ったりする心そのものが仏であると考えます。

そのため、修行によって煩悩をなくしていく必要がなく、そのままの心が仏であり頓悟になるのです。

唐の時代の禅宗・祖師禅

神会の系統はその後絶えてしまったのですが、慧能のもと、神会の兄弟弟子の南岳懐譲から法を嗣いだ、馬祖道一が、唐の時代の禅の主流になります。

従ってダルマから数えて、中国の8番目が、南宗禅の馬祖道一となります。

馬祖道一の禅を一言でいうと、まさしく「即心是仏」です。

ありのままの心、そのままが仏だといいます。

そして馬祖道一には、それを悟らせる手段がありました。

それは、突然大声で呼びかけたり、叩いたり、蹴ったりするというものです。

即心是仏を頭で理解させるだけでなく、身をもって実感させるということです。

馬祖道一の弟子の百丈懐海も、鼻をつねられたといいます。

馬祖道一の禅風は、日常生活そのままが禅であり、日常生活の中に悟りを見い出し、悟りを日常生活に活かすというものです。

現在日本に伝えられている臨済宗の基本がここで築かれています。

有名な「平常心是道」なども馬祖道一の言葉です。

平常心というのが、ありのままの心ということです。

それが悟りなのです。

師匠である禅師の生活そのままが悟りの表れですから、禅宗によって悟りを目指すには、お釈迦さまからの以心伝心を代々受け継いでいる師匠の僧侶を探して弟子入りし、

何かの経典を学ぶのではなく、師匠の日常生活をお世話しながら、師匠の言動そのものを手本として参禅します。

達磨の禅を如来禅と名付けたのは、華厳宗の宗密(唐代の僧侶)でしたから、禅宗では、仏教の一般的な禅定を「如来禅」と言い、こうして師匠から以心伝心で伝えられてきた禅宗の禅を、「祖師禅」といいます。

禅宗の教えでは、如来禅は祖師禅よりも低次なものとみなされ、祖師禅を重要視されているのです。

戒律を転換して自給自足へ

馬祖道一には、80人以上の弟子がいて、馬祖道一の禅が各地に広まっていきました。

その中に、百丈懐海がいます。

百丈懐海は、それまで他の寺に所属していた禅宗の寺を初めて独立し、大乗仏教と小乗仏教の戒律をまとめて、禅宗の生活規則を定めました。

これを『百丈清規』といいます。

禅宗では、この時にはすでに僧侶が労働していましたが、それを肯定して

「一日作さざれば、一日食らわず」

という思想を確立しました。

つまり、「働かざる者、食うべからず」ということです。

仏教では、もともと出家の人は、労働してはならず、

托鉢を行って、布施によってのみ食べることになっています。

例えば、禅宗で重視する『遺教経』にも、出家の人は商売や畑仕事をしてはいけないと最初のほうに説かれています。

浄戒を持つ者は、販売貿易することを得ざれ。(中略)

草木を斬伐し、土を墾し地を掘つことを得ざれ。

(漢文:持浄戒者不得販売貿易(中略)不得斬伐草木墾土掘地)(引用:『仏遺教経』)

このように商売もそうですが、特に草木を伐採したり、土を耕したり、地面を掘ったりしてはいけないとなると、農業で自給自足することは不可能です。

それにもかかわらず、労働によらなければ食べないと言って、畑を耕しているのは、大きな転換です。

ですが、禅宗の寺院が経済的に自立する基礎となりました。

お布施によって生活する場合、国の保護を受けるか弾圧を受けるかで

興隆の程度が大きく変わります。

中国では、たびたび仏教への弾圧が行われますが、禅宗は自給自足になったため、

ある程度弾圧に強く、存続できるようになったのでした。

中国の禅宗の宗派・五家七宗

南宗禅は、その後、宗派が分かれていきます。

百丈懐海の弟子の弟子、臨済義玄が臨済宗、

同じく百丈懐海の弟子の潙山霊祐、その弟子、仰山慧寂の系統が潙仰宗となります。

一方、一旦六祖の慧能に遡り、その弟子の青原行思の系統から、曹洞宗、雲門宗、法眼宗が生まれます。

こうして禅宗は、「五家七宗」に分かれていくわけです。

「五家七宗」とは、

潙仰宗、臨済宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗の五家、

臨済宗に黄竜派と楊岐派が出たので、合わせて七宗です。

臨済宗が重複しているので、全部で4+2=6になりそうですが、

臨済宗はダブルカウントして五家七宗といいます。

これは実は、臨済宗の大川普済の『五灯会元』という史書に書かれていることで、臨済宗で言うことなのです。

やがて宋の時代になると、臨済宗と曹洞宗が中心となりました。

臨済宗が多数派で、曹洞宗は少数派です。

日本にも江戸時代までに大体すべての禅宗が伝えられましたが、

現在残っているのは、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗の3つだけとなりました。

日本では曹洞宗が多数派で、臨済宗がその次です。

ですが道元の厳しい禅風は3代で絶えてしまい、瑩山紹瑾が密教を取り入れて現世利益によって広めたものとなっています。

ですから恐山や豊川稲荷、とげ抜き地蔵なども一応曹洞宗ということになっています。

宋の時代の禅宗

宋の時代になると、禅宗が国の制度に組み込まれて、禅宗内の制度も整備されました。

国歌や皇帝のための祈祷が定例業務となり、禅宗の生活規則の清規が成文化されます。

それに伴い、修行のやり方も公案が重視されていきます。

看話禅とは

禅宗で、祖師の言動や参禅するための問題を公案といいます。

例えば、

「趙州という和尚にある人が、犬にも仏性がありますか?と尋ねると『無い』と答えた」

これは「趙州無字」という有名な公案です。

このような公案の使い方が宋の時代に

「文字禅」と「看話禅」の2つに分かれます。

「文字禅」とは、公案の別の回答や、別の問題を作ったり、批評したり、抗議したりすることです。

その頂点を極めたのが、圜悟克勤の『碧巌録』です。

もし、ありのままの心がそのまま仏であるとすると、

欲望のままに自堕落に生きていても仏になってしまうので、

『碧巌録』では、それを批判し、大悟徹底の体験をしてこそ、ありのままが分かるとしました。

そのためには、公案を理解するのではなく、意味も論理も含まない問題と考えます。

理解可能な言葉を「死句」、理解不能な言葉を「活句」と呼び、

死句ではなく活句に参じなければなりません。

その活句によって、すべての知的な分別を奪い去り、

捨て身で跳躍を迫るのです。

大悟徹底を経て初めて、真のありのままに立ち返るといいます。

「看話禅」とは、一つの公案に全身全霊を集中し、その限界で大悟しようというものです。

この看話禅を集大成したのは大慧宗杲です。

大慧はもともと曹洞宗を学びましたが、

後に臨済宗の圜悟克勤のもとで悟りを開いたといいます。

大慧宗杲は、黙照禅を批判する中で、看話禅を形成していったといわれます。

看話禅は公案に集中するといっても、それにとらわれては悟りは開けません。

大慧は、師匠の圜悟の『碧巌録』は修行の妨げになるといって破棄しているほどです。

とらわれはすべて投げ捨てる必要があるのです。

こうして、公案という論理的には矛盾したような問題に集中し、悟りを目指す看話禅が広まっていきます。

それが日本に伝わると、江戸時代の白隠は、両手を手を打てば音がするが、片手ではどうなるかという「隻手音声」などの公案を加え、段階的、系統的に公案を配列して体系化します。

黙照禅とは

一方、言葉は不要であるといって、ひたすら座禅をするのが「黙照禅」です。

黙々と言葉を離れてただ座禅するところに、自ずから真実そのものの働きが現れるといいます。

日本の曹洞宗を開いた道元は、もともと天台宗を学び、

本来の心が仏なら、なぜ悟りを求めて修行する必要があるのかという疑問を持ちました。

そして中国で参禅して悟りを得たといいます。

その結果、道元の得た答えは、本来仏であるからこそ、修行によってそれが現れるというものでした。

これを「修証一等」とか「本証妙修」といいます。

道元の禅においても、本来的に悟っていることには変わりありません。

ですが、それを保ち続けるために座禅をし続ける必要があるというのです。

例えるならば、自転車のライトが、自転車をこいでいる間だけライトがついているように、修行している状態によってのみ、悟りが現れ続けるということです。

それで「只管打坐」、ひたすら座禅を続けるのです。

このように、禅宗の宗派でいえば、看話禅を行うのが臨済宗と黄檗宗、

黙照禅を行うのが曹洞宗です。

こうして座禅は大きく分けて、看話禅と黙照禅の2つとなります。

このように、禅宗の教えでは、意味がだんだん変わっていきますが、

最初から最後まで「即心是仏」で一貫しています。

では具体的に、禅宗の修行のあり方はどのようなものなのでしょうか。

禅宗でさとりを求めるには

禅宗でさとりを求めるには、出家は必須で、特に曹洞宗の道元禅師は、出家しなければ救われないし、在家で戒律を守るよりも、出家して戒律を破るほうがまだまし、と言っています。

慧春の求道

例えば曹洞宗で有名な室町時代の尼僧に、華綾慧春があります。

小田原に最乗寺の開山、了庵慧明の妹で、絶世の美女でした。

ある時、生死の一大事を知らされて、お兄さんの了庵のもとに行き、仏門に入れて頂けないでしょうかと頼みました。

ところが慧明は、慧春の菩提心を尊く有難く思いながらも、あまりにも美しいので、他の僧侶の修行を妨げることを恐れて、出家を許せませんでした。

ことは後生の一大事ですから、慧春は必死に懇願します。

しかし、1人の妹の為に多くの人々を地獄に墮とすことは忍びないと、慧明はどうしても許しませんでした。

そこで慧春は何かを決意して山を降ります。そして、

「顔の美しいのがよくないというのなら、醜くなれば許してもらえよう。

どんなに大切にしていても50年か100年の肉体だ。

その肉体の為に未来永劫の大事を失ってはならない 」と覚悟し、真っ赤な焼火箸を縦横に自分の顔にあてたのです。

硫酸をかけられた以上に、見るも無残に焼けただれた化物のような形相で、再び山に登り

「これでもお許し下さいませんか 」

と慧明の前にひれ伏しました。

さすがの慧明も、ようやく出家を許したとわれます。

それからの慧春の仏道修行は、峻烈を極めました。

そしていよいよ臨終となった時も、

「私は火によって出家したのだから、火によって死のう 」

といって薪を沢山積み重ね、それに火をつけて自らその上に坐禅しました。

そばに見ていた老僧が「どうだ熱いか 」と尋ねると「なまぐさ坊主の知るところではない 」と言い放ち、火の中に死んでいったと伝えられています。

そこまでやっても、仏のさとりには達しないのです。

そもそも中国の禅宗の開祖といわれる達磨が、手足が腐るほど修行しても仏のさとりには達しなかったといわれます。

自力修行の難しさ

このような以心伝心を受けている師匠の僧侶を見つけるのは非常に難しく、見つかったとしても、出家して住み込みで師匠の生活の世話をしながら言われる通りに修行する自力の難行道です。

達磨や慧可が手足を失っても悟れないところからも分かるように、在家の人にはできない、極めて困難な道です。

しかしお釈迦さまは、手足を失っても悟れない難しい教えだけでなく、すべての人が本当の幸せになれる道を教えられています。

その、どんな人でも苦しみを離れられる、仏教の真髄については、以下のメール講座と電子書籍にまとめておきました。

今すぐ読んでみてください。

関連記事

この記事を書いた人

長南瑞生(日本仏教学院創設者・学院長)

東京大学教養学部で量子統計力学を学び、1999年に卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学仏教学研究室に学ぶ。

25年間にわたる仏教教育実践を通じて現代人に分かりやすい仏教伝道方法を確立。2011年に日本仏教学院を創設し、仏教史上初のインターネット通信講座システムを開発。4,000人以上の受講者を指導。2015年、日本仏教アソシエーション株式会社を設立し、代表取締役に就任。2025年には南伝大蔵経無料公開プロジェクト主導。従来不可能だった技術革新を仏教界に導入したデジタル仏教教育のパイオニア。プロフィールの詳細・お問い合わせ

X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。

著作

- 生きる意味109:5万部のベストセラー

- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)

京都大学名誉教授・高知大学名誉教授の著作で引用、曹洞宗僧侶の著作でも言及。